Der Erzbergbau in der Umgebung von Imst

Von Georg Mutschlechner, Innsbruck

Die Gegend von Imst zählte neben Kitzbühel und Schwaz zu den bedeutendsten Bergbaugebieten Nordtirols und heute noch birgt sie die hoffnungsvollsten Lagerstätten der gesamten nördlichen Kalkalpenzone. Imst verdankt seinen einstigen Wohlstand nicht zuletzt dem Bergsegen.

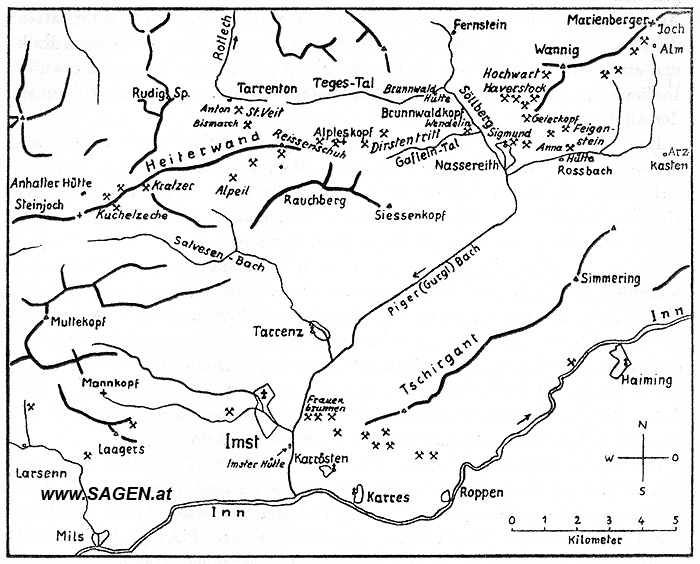

Der im folgenden behandelte Raum umfasst hauptsächlich das Einzugsgebiet des Gurglbaches. Er reicht somit vom Inn bis zum Fernpass und bis zur Linie Tschirgant — Simmering — Marienberger Joch im Osten. Im Westen wurde der Laagers einbezogen, so dass hier der bei Mils mündende Larsennbach die Grenze bildet. (Über die Bergbauverhältnisse in dem jenseits des Fernpasses anschließenden Raum ist eine gesonderte Darstellung im „Außerferner Buch“ geplant.)

Die in den Gebirgsleib tief eingeschnittene Fernpassfurche bildet samt ihrer südlichen Fortsetzung, dem Gurgltal, die erste natürliche Gliederung. Das breite alte Tal mit dem Sattel von Holzleiten und dem gegen Nassereith fließenden Strangbach, der Malch- und Salvesenbach sowie der Gaflein- und Tegesbach bewirken weitere Unterteilungen in Gebirgsgruppen und in einzelne Bergbaureviere.

So ergibt sich zwanglos folgende Gliederung (im Sinne der Uhrzeigerbewegung) mit Imst im bergwerksgeographischen Brennpunkt:

östliche Lechtaler Alpen:

Westen: Laagers — Larsenn

Nordwesten: Muttekopf — Gebiet

Norden: Heiterwand — Alpleskopf

Westende der Mieminger Gruppe:

Nordosten: Wannig (Wanneck)

Osten: Tschirgant — Simmering

Allgemeines über Geologie und Lagerstätten

Geologisch gehören alle diese Gebiete der Kalkalpenzone an. Die vorherrschenden Gesteinsarten sind demnach Kalke und Dolomite der Trias-Formation. Die Hauptgesteinsarten dieser kalkig-dolomitischen Serie sind — soweit sie hier als Träger nutzbarer Lagerstätten in Betracht kommen — vom Älteren zum Jüngeren folgende:

100 — 200 m Muschelkalk mit vorwiegend Zinkerz und sehr wenig Bleierz;

1000 m Wettersteinkalk mit Blei- und Zinkerzen zu annähernd gleichen Teilen;

50 — 100 m Raibler Schichten mit Gips und Kohle;

1000 m Hauptdolomit mit bituminösen Einschaltungen, den sog. Ölschiefern.

Diese durch zahlreiche weitere Schichtglieder noch zu ergänzende Gesteinsfolge von insgesamt rund vier Kilometer Dicke wurde im Verlauf der lang andauernden und wiederholt unterbrochenen Gebirgsbildung nordwärts bewegt, dabei zusammengeschoben, gestaucht und gezerrt. Die einzelnen Gesteinsarten haben sich ganz verschieden verhalten. Die dünngeschichteten und abwechslungsreich zusammengesetzten Raibler Schichten haben die Bewegungen im großen ganzen mitgemacht, die spröden, starren Kalk- und Dolomitmassen waren besonders starker mechanischer Beanspruchung nicht gewachsen. Sie sind in sich verschoben und dabei zertrümmert worden. Solche Bewegungszonen folgen teilweise dem Verlauf der Gesteinsbänke, dem sogenannten Schichtstreichen, das ist hier annähernd West — Ost. Schräg dazu sind Risse entstanden. Beiderlei Störungen sind für die Wege der Vererzung wichtig geworden.

Die Erze sind nämlich im allgemeinen viel jünger als die sie umschließenden Kalke. Sie stammen aus Lösungen, die auf solchen durch den Gebirgsbau vorgezeichneten Bewegungsflächen, Zertrümmerungszonen, Spalten und auf sonstigen Hohlräumen (Karsthohlformen und Kleinhöhlen) aus der Tiefe emporgewandert sind. Sie haben diese vielfach ganz unscheinbaren und schmalen Wege benützt, sie stellenweise erweitert, die Hohlformen eingenommen und mit der auskristallisierenden Erz- und Mineralsubstanz ausgefüllt. Anreicherungen sind besonders an den Verschneidungen mancher Kluftsysteme untereinander und mit den Schichtflächen festzustellen.

Nicht selten wurden aber auch Teile der Kalkmasse von den Lösungen verdrängt, d. h. der Kalk gelöst, und durch die zugeführten neuen Stoffe, in diesem Falle durch Sulfide, ausgetauscht und ersetzt. Diese Verdrängung wird in der Lagerstättenkunde als Metasomatose bezeichnet. Solche Lagerstätten sind „metasomatisch“ entstanden. Ihre Formen sind bei dem angedeuteten Entwicklungsgang recht unregelmäßig und vielgestaltig: flächige Gebilde (Spaltenfüllungen, Gänge), schlauchförmige Körper, kleine Erzstöcke, stockwerkartige Vorkommen, Knollen, Nester, Butzen und Linsen in den verschiedensten Dimensionen. So gibt es alle Übergänge von Erzspuren bis zu bauwürdigen Mengen. Die Alten haben hauptsächlich das derbe Erz (Stuferz) gewonnen, das weniger gute, für sie nicht aufbereitbare Material aber hegen gelassen, das dann den Nachfolgern zugute kam.

Das Aufsteigen der Erzlösungen wurde durch überlagernde undurchlässige Schichten gehemmt. Über dem Muschelkalk folgen hier stellenweise die mergeligen Partnach-Schichten. Der rund 1000 Meter mächtige Wetterstein-Kalk wird nach oben praktisch überall von den sandig-tonigen Raibler Schichten scharf abgeschnitten. Beide Schichtpakete fungieren als Wasserstauer und haben den Lösungen den Weiterweg versperrt, so dass es in der Nähe der Gesteinsgrenzen zu Ausscheidungen und Anreicherungen kommen musste. Schon im Mittelalter hatten die Bergleute diese Bindung der Erzführung an den obersten Wetterstein-Kalk und an den Kontakt mit den Raibler Schichten gekannt und zu nutzen gewusst. In dieser durch ungezählte Stollen gekennzeichneten Grenzzone ging der Bergbau der Alten um.

Es ist aber auch denkbar, dass schon ursprünglich im Meerwasser, in dem sich die Gesteine der Kalkalpen gebildet haben, Metalle vorhanden waren und sich gleichzeitig mit den Gesteinsmassen abgeschieden haben. Nach Erhärtung des Gesteins könnten diese Stoffe in gelöstem Zustande auf den angedeuteten Wegen gewandert sein, bis sie sich in Hohlräumen anlagerten.

Nach dem Absatz der Erze ist es im Zusammenhang mit jüngeren gebirgs-bildenden Bewegungen zu Verdrückungen, Ausquetschungen und an Nord-Süd verlaufenden Querstörungen zu Verstellungen und Verschiebungen gekommen. Die Lagerstätten sind dadurch nicht nur zerrissen, sondern einzelne Schollen aneinander verschoben worden. Das Aufsuchen und Auffinden der Fortsetzungen von erzführenden Klüften ist schwierig und kostspielig. Viele Unternehmer sind daran gescheitert. Eine gründliche Kenntnis der geologischen Verhältnisse ist die erste Voraussetzung für rationelles bergmännisches Arbeiten.

Die ursprünglich abgeschiedenen Erze sind Bleiglanz (Bleisulfid, PbS) und Zinkblende (Zinksulfid, ZnS), auch kurz Blende genannt. Durch nachträgliche Oxydationsprozesse haben sich oxydische Blei- und Zinkerze gebildet, und zwar von Blei der Cerussit (Weißbleierz bzw. Schwarzbleierz, PbCO3), der Wulfenit (Gelbbleierz, PbMoO4), beim Zink hingegen hauptsächlich Galmei (ZnC03). Galmei ist eigentlich ein technischer Sammelname für verschiedene karbonatische und silikatische Zinkerze. Ferner findet man hier Kalkspat (Kalzit, CaCO3), Flussspat (CaF2), selten Schwerspat (Baryt, BaSO4).

Das Zusammenvorkommen dieser Erze bzw. Minerale ist für viele Blei-Zink-Lagerstätten charakteristisch. Diese Stoffe sind aber nicht zugleich ausgeschieden worden, sondern erst nacheinander. Aus der Anordnung und aus der gegenseitigen Durchwachsung ergibt sich eine bestimmte Reihung, eine Altersfolge der einzelnen Minerale.

Der Bleiglanz ist hier durchwegs arm an Silber.

Das Bergbaugebiet um Imst

Die gekreuzten Hämmer bezeichnen die Abbauorte

Nur wenige Lagerstätten der Imster Gegend (Tschirgant und Dirstentritt) führen das meist in kleinen gelben, dünntafeligen oder kurzsäuligen Kristallen auftretende Molybdänmineral Wulfenit, das zum Legieren der Stähle benötigt wird. Die Herkunft des Molybdäns ist umstritten. Die Bildung des Wulfenits scheint nämlich auf anderen Wegen erfolgt und noch recht jung zu sein, jedenfalls jünger als die Blei-Zink-Erze. Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass die den Wulfenit liefernden molybdänhältigen Lösungen nicht von unten gekommen sind, sondern den über dem Wetterstein-Kalk abgelagerten und teilweise abgetragenen Raibler Schichten und dem Hauptdolomit (besonders den bituminösen Einschaltungen) entstammen. In diesen Gesteinen war das Molybdän biogen, d. h. unter Beteiligung von Lebewesen angereichert. Durch Wasser ist es auf den mannigfachen Wegen, die in dem zur Verkarstung neigenden Wettersteinkalk verlaufen, in die Tiefe gebracht und hier ausgeschieden worden.

A. Bergbaugebiet Laagers — Larsenn

Westlich von Imst bildet der Laagers (Laggers, Lakesberg, 2330 m) mit dem Larsenn-Grat und dem Ödkarle-Kopf (2568 m) eine dem Muttekopf südlich vorgelagerte Gruppe. Diese besteht aus Muschelkalk, Wetterstein-Dolomit und Wetterstein-Kalk, ganz wenig Raibler Schichten und aus Hauptdolomit, der den Laagers-Gipfel und den Larsenn-Grat aufbaut. Muschelkalk ist auch am Aufbau des Mannkopfes beteiligt. Der Wettersteindolomit ist sehr eisenreich, was sich in der Rostfarbe der Wandflächen kund tut. Die zwischen den festen Kalk- und Dolomitmassen eingespannten Raibler Schichten sind in einzelne Schollen zerrissen und teilweise verschwunden. Das Ganze ist zu einer Mulde verbogen, die auf Dolomit ruht, der aber nicht die ursprüngliche Unterlage gebildet hat.

Die Grenze des Wetterstein-Kalkes gegen die Raibler Schichten ist hier an mehreren Stellen vererzt. M. v. Isser gibt Bleiglanz, Galmei und Zinkblende, begleitet von Kalkspat, in Butzen, Nestern und auf Klüften im dolomitischen Kalk an.

Über die hier bestandenen Bergbaue ist nur wenig bekannt. Jedenfalls sind mehrere getrennte Abbaugebiete zu unterscheiden. Vor allem wurde im Larsenn nordnordöstlich der Bauhof-Hütte auf rund 1900 Meter Höhe gearbeitet. In der Alpenvereinskarte 1 : 25.000 (Blatt Heiterwand und Muttekopf-Gebiet) findet man die Bezeichnung ,,Erzlöcher“. Hier bestand nach Isser im 16. und 17. Jahrhundert ein nicht unbedeutender Bergbau, dessen Erzeugung auf dem sogenannten Samersteig von Larsenn auf den 2520 Meter hohen Grat und über Galtberg hinunter zur Schmelzhütte nach Imst transportiert werden musste. Wegen Erzmangel wurden diese Baue 1715 aufgelassen. Um 1785 wurden sie als sogenannter Neubau wiederum belehnt. Die jährliche Ausbeute an Blei betrug in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts durchschnittlich 47 Zentner. Fünf Arbeiter waren beschäftigt. Diese zweite Periode dauerte bis etwa 1855. Seither ist in diesem hoch- und abgelegenen Gebiet nicht mehr gebaut worden.

A. R. Schmidt berichtet, dass um 1845 mehrere Ausbisse von Bleiglanz führenden Gängen, namentlich beim Erzkasten, im Spitzwald und an einem höheren Punkte, 3910 Wiener Fuß über Imst, beschürft und mit kurzen Stollen näher untersucht, aber nicht für bauwürdig befunden wurden.

Eine Örtlichkeit am Ursprung des Eibentalbächleins (südöstlich vom Laagers) heißt heute noch „beim Arzkasten“.

Der Spitzwald befindet sich am Ostabfall des Laagers. Der Imster Höhenweg umgeht ihn südlich. Nördlich dieses Waldes liest man in der Alpenvereinskarte am Nordostabfall des Laagers in rund 1800 Meter Seehöhe die Bezeichnung ,,Bei den Knappenlöchern“.

Rund eineinhalb Kilometer nördlich vom Laagers verzeichnet die Karte des Geognostisch-montanistischen Vereins aus dem Jahre 1849 ein Bleiglanzvorkommen am Mannkopf.

Schließlich weisen die Bezeichnungen Erzkopf, Erztal und Erzbachl am Abfall des Laagers gegen das Larsenn-Tal auf Metallvorkommen, die wohl auch beschürft wurden, sonst wäre es nicht zu dieser Namengebung gekommen.

Auch im Bereich der Rosengartl-Schlucht westlich von Imst wurde geschürft.

B. Bergbaugebiet Heiterwand

Rund um die lange Felsenkette der Heiterwand sind noch allenthalben Spuren lebhafter bergmännischer Tätigkeit aus früheren Jahrhunderten erhalten. Mit Ausnahme des bedeutendsten Baues, St. Veit, der den erzführenden Muschelkalk durchörtert, wurde hier überall von kleinen Unternehmen die Bleivererzung im Wetterstein-Kalk unweit seiner Grenze gegen die Raibler Schichten verfolgt. Über diese Kleinbetriebe und ihre Geschichte waren keine Angaben zu finden.

Am steilen Südabfall liegen die östlichsten Abbaustellen südlich vom Heiterwand-Ostgipfel (2461 m) oberhalb der Heiterwand-Hütte.

Einen Kilometer weiter westlich bei der Örtlichkeit „In den Pleisen“ sind ebenfalls alte Baue in rund 2000 Meter Höhe erhalten.

Wieder einen Kilometer weiter südwestlich befand sich nördlich des Hinteren Alpeil-Tales in der Gegend des Hohen Sattels der

Bleibergbau Alpeil.

Er wurde in teilweise noch zugänglichen Bauen auf Bleiglanz betrieben. Zinkblende kommt hier nur in geringen Mengen vor.

Eine Probe Blende und Galmei vom Alpeil-Grubenfeld enthielt laut einer im Jahre 1927 ausgeführten Analyse:

| Zink | 32,9 % | Fluorkalzium | 1,6 % |

| Blei | 7,9 % | (0,8 % Fluor) | |

| Eisen | 1,9 % | Gold | 0,0 % |

| Manganoxydul | 0,1 % | Silber | 0,0 % |

Dieser Bergbau gehörte früher der Gewerkschaft Rotenstein in Imst. Derzeit ist er im Besitz der Gewerkschaft Dirstentritt, Tiroler Blei- und Zinkerzbergbau in Klagenfurt.

Im Falle einer Wiederinbetriebnahme dieses hoch gelegenen und beschwerlich zu erreichenden Bergwerkes müsste man zumindest eine Seilbahn von der Salvesenschlucht aus errichten. Ein genügend tief angesetzter Unterfahrungsstollen käme bei entsprechender Verlängerung auch dem entlegenen Bergbau St. Veit an der Nordseite der Heiterwand zugute.

Bergbau Kratzer

Im westlichen Teil des Heiterwandzuges, rund drei Kilometer westlich des Bergbaues Alpeil, sind im Bereich des Kratzer-Kares gleichfalls alte Stollen und Einbaue zu sehen. Der Wetterstein-Kalk führt hier nahe der Raibler Grenze Bleiglanz und Galmei. Kalkspat und Flussspat bilden die übrige Ausfüllungsmasse, die sogenannte Gangart.

Dieser Bergbau gehörte zuletzt der Gewerkschaft Rotenstein in Imst.

Weitere Baue sind eineinhalb Kilometer südwestlich vom Kratzer bekannt, im Bereich des Steiges, der vom Kratzer-Sattel nach Westen gegen das Steinjöchl führt.

Bergbau Kuchelzeche

In den Nordabstürzen des Heiterwand-Zuges stecken östlich der Anhalter Hütte mehrere kleine Stollen und Löcher. Im Abschnitt zwischen dem Maldon-Grat und dem Steinmanndl (Gabelspitz) befand sich der Bergbau Kuchelzeche.

Bergbau Krom

Rund einen Kilometer östlich der Anhalter Hütte verzeichnet die Alpenvereinskarte südlich vom Krom-Sattel am Westabfall des Steinmanndls die „Krom-Erz-Gruben“. Der Name dieses alten Baues hat mit Chrom-Erzen nichts zu tun.

Die Erze mussten aus diesem entlegenen Gebiete über das 2208 Meter hohe Steinjöchl und durch das Salvesental zur landesfürstlichen Schmelzhütte nach Imst gesäumt werden.

Bei der Krom-Quelle nordöstlich der Anhalter Hütte stand ein Schmelzofen.

Bemerkenswert ist vielleicht auch, dass am Imster Grubig-Jöchl Galmei gelagert wurde. Möglicherweise erfolgte zeitweise auch ein Abtransport über Namlos in das Lechtal. Es könnte aber auch ein Umschlagplatz talein gewesen sein.

Zinkerzbergbau St. Veit

Unter den Nordabstürzen der Heiterwand liegt im Bereich der Hinteren Tarrenton-Alpe (Gemeinde Tarrenz) dieses noch zum Lech entwässernde Bergwerk. Von der Fernpassstraße bei der Einmündung des Tegesbaches ist es in der Luftlinie sechseinhalb Kilometer in westlicher Richtung entfernt. Durch das tief und steil eingeschnittene Tegestal führt eine Fahrstraße auf die Wasserscheide am Schweinstein-Joch (1579 m) und von hier zum nahen Bergwerk, das sich von 1600 Meter aufwärts erstreckt. Diese Höhenlage, die Abgelegenheit und die ungünstigen Transportverhältnisse haben hier den Bergbau sehr erschwert und verteuert. Vor Erbauung der Straße durch die Tegesklamm mussten die Erze mit großen Umwegen auf Saumpfaden nach Imst gebracht werden. Der ältere Transportweg führte über das Steinjöchl (2208 m) am Westende der Heiterwand, ein kürzerer, aber ebenfalls beschwerlicher über das Gebiet des Alpleskopfes.

Die Geologie dieser Gegend zeigt folgende Situation: Die helle Felsmauer der Heiterwand besteht aus steil aufgerichtetem Wetterstein-Kalk, der nach Norden ganz normal von den älteren Ablagerungen, den Partnach-Schichten und dem Muschelkalk unterlagert wird. Der Muschelkalk ist das erzführende Gestein. Diese Schichtfolge grenzt jedoch gegen Norden an eine stark zertrümmerte und durchbewegte Gesteinszone, die zu einer engen Mulde verbogen ist. Den Kern dieser Mulde bilden Jura-Gesteine. Die Heiterwand mit ihrer Unterlage von Partnach-Schichten und Muschelkalk ist längs einer steil stehenden Bewegungsbahn auf die Zone der jüngeren Schichten aufgeschoben. Diese Schubfläche lässt sich weit nach Osten und Westen verfolgen. Sie ist eine der ganz wenigen großen Bewegungsbahnen in den Nordtiroler Kalkalpen, eine Deckengrenze. Die oberhalb befindliche Masse, in diesem Fall die Heiterwand, wird als Inntal-Decke bezeichnet. Sie lastet auf der Lechtal-Decke, deren mechanische Beanspruchung unverkennbar ist. Die tieferen Stollen des Bergbaues St. Veit haben diese geologischen Verhältnisse, die Schichtenfolge und Bauweise, noch genauer kennen gelehrt, als es auf Grund der obertägigen Aufschlüsse allein möglich gewesen wäre. Beide Stollen queren die Lechtal-Decke, die Überschiebungszone und den Muschelkalk und reichen bis in die Partnach-Schichten. Im oberen Stollen ist die Schubfläche ganz scharf, viel weniger im unteren Stollen, wo sie bei 830 Meter durchfahren wurde. Es hat sich weiters gezeigt, dass auch noch über dem Muschelkalk, in den Partnach-Schichten, eine (wahrscheinlich jüngere) Bewegungsfläche durchzieht, die sich durch ihre besonders heftige Gesteinszerrüttung verrät.

An einer Stelle ist sogar der überfahrene Hauptdolomit durch die Überschiebungsfläche hindurch in die Vererzung einbezogen und mit Zinkblende imprägniert worden. Das ist ein wichtiger Hinweis auf das Alter der Lagerstätte: Die Vererzung kann erst nach der Aufschiebung der Heiterwand erfolgt sein.

Man hat hier zwei getrennte Erzzonen unterschieden:

a) Die Hauptvererzung, in der zuletzt gebaut wurde. Sie ist an eine Zerbrechungszone gebunden und verläuft parallel zur Überschiebung in geringer Entfernung. Das Erz tritt hier säulenartig auf. Die Mineralführung besteht aus viel Zinkblende, wenig Bleiglanz, etwas Galmei, Kalkspat und seltenem Flussspat.

b) Weiter südlich folgt der sogenannte „Spatgang“, ein Lager von grob-spätigem Dolomitmarmor im Muschelkalk mit Einsprengungen von Zinkblende, Bleiglanz und etwas Flussspat. Die Mächtigkeit betrug in den höheren Horizonten zwei bis vier Meter, in der Tiefe bis zu zehn Metern.

Den Vorgang der Vererzung hat man sich so vorzustellen, dass die metallhaltigen Lösungen in eine stark zertrümmerte Zone des Muschelkalkes eingedrungen und auf den Klüften gewandert sind. Dabei haben sie die vorhandenen Hohlräume ausgefüllt. Durch Verdrängung des Kalkes wurde zusätzlicher Raum gewonnen und besetzt. Die Schiefer der Partnach-Schichten haben stauend gewirkt und das Weiterwandern in den Wetterstein-Kalk verhindert oder zumindest behindert. Der Vererzungstypus St. Veit ist gekennzeichnet durch eine kräftige Metasomatose (Verdrängung mit Stoffaustausch) wobei aber noch deutliche Beziehungen zu den Vererzungswegen nachweisbar sind.

Die Lagerstätte ist durch nachträglich erfolgte Verstellungen in ganz ungewöhnlichem Maße zerrissen und verworren, was die Ausrichtung und Gewinnung sehr erschwerte. Diese Zerstückelung kann erst nach der Aufschiebung der Heiterwand eingetreten sein.

Die Aufschließung und Verfolgung der Lagerstätte durch die Alten begann — wie üblich — an den Erzausbissen. Die höchst gelegenen Baue befinden sich auf rund 1900 Meter Seehöhe. Es ist eine Reihe sehr alter Schurfbaue mit ausgedehnten Halden, die sich um den Pfeit-Kopf gruppieren. Spuren von ehemaligen Berghäusern sind zu erkennen. Die Stolleneinbaue hießen Mariahilf, Winniser, St. Jörgen, Johann und Jacobi. Der Winniser-Stollen hatte 390 Meter Länge bis zu den Abbauorten.

Inmitten dieses Schürf- und Bergbaugebietes wurde in etwa 1890 Meter Höhe der St. Veit-Stollen eingetrieben. Dieser lange Schrämmstollen führt nach Südwesten und soll erst bei 450 Meter die Lagerstätte erreicht haben. Bei 70 Meter wurden mehrere steile Kluftfüllungen getroffen. Vor seinem Mundloch breitet sich eine große Halde aus.

Etwa 50 Meter tiefer, auf 1841 Meter Höhe, folgt der Bismarck-Stollen. Er führt 85 Meter nach Südwesten, biegt dann nach Süden ab und erreichte nach insgesamt 220 Meter Länge die Lagerstätte.

Der Anton-Unterbaustollen ist 240 Meter tiefer östlich der Hinteren Tarrenton-Alm auf 1602 Meter Seehöhe vorgetrieben worden. Er erreichte erst bei 970 Meter Länge die Erzzone.

Beide Stollen sind durch einen schrägen Schacht verbunden, von dem aus in den zwei obersten Sohlen (Stockwerken) gearbeitet wurde.

Die Zuführung des Hauwerkes vom Bismarck-Stollen zur Aufbereitung erfolgte anfänglich mittels Seilbahn, später wurde der Anton-Stollen zur Förderung benützt. Vor dessen Mundloch wurde die Aufbereitungsanlage errichtet.

In neuester Zeit hat dieser Bergbau beinahe ausschließlich Zinkblende und nur wenig Bleiglanz geliefert. Die Galmeigewinnung war gering. In den Jahren 1925 bis 1929 wurden rund 40.000 Tonnen Hauwerk mit 12 Prozent Metallgehalt (10,5 Prozent Zink, 1,5 Prozent Blei) gefördert. Diese ergaben 5000 Tonnen Zinkblende mit 45 Prozent Zink und 300 Tonnen Bleierz mit 65 Prozent Blei.

Das Verhältnis Zinkblende zu Bleiglanz wird durchschnittlich auf 10:1 geschätzt. Das Haupterz, die Zinkblende, enthält nur wenig Eisen. Der Silbergehalt beträgt rund 300 Gramm pro Tonne Blei.

Eine neuere Analyse (1927) einer Probe Blende mit Bleiglanz aus der Bismarck-Grube ergab:

| Zink | 40,0 % | ||

| Blei | 14,2 % | ||

| Eisen | 1,5 % | ||

| Manganoxydul | 0,1 % | Gold | 3 g/t |

| Kupfer | Spur | Silber | 105 g/t |

| Fluorkalzium | 0,0 % |

Die Lagerstätte St. Veit ist noch nicht ausgebaut. Es befinden sich mindestens einige 1000 Tonnen Hauwerk zwischen den beiden Hauptstollen.

Nachteilig wirkt sich der lange Frachtweg bis zur Fernpass-Straße aus, der zuletzt mit Hilfe von Raupenschleppern zurückgelegt wurde. Eine Seilbahn würde die Transporte vom und zum Bergwerk erleichtern. Am Ausgang des Tegestales müsste eine moderne Aufbereitung stehen, um auch für die Erze der übrigen Bergbaue des Fernpassgebietes verwendbar zu sein. Der Mangel einer Zinkhütte in Tirol ist für alle diese Zinkerzbergbaue eine Lebensfrage.

Geschichtliches: Die erste Verleihung dürfte um das Jahr 1530 erfolgt sein. In diesem Jahre wurde nämlich ein Lehenbrief für einen Josef von Spreng ausgestellt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts besaßen die Brüder Fieger zu Hirschberg sowie die Schyrle und Zailer die Grube St. Veit. Spätere Besitzer waren die Freiherren von Schürf, die Falger, Dietrich und Kühpacher.

Der Stand des Bergwerkes „St. Pfaidti“ im Jahre 1688 ist aus Anmerkungen auf einem Grubenriss überliefert, den Balthasar Winniser, Berggerichts-Schiener 1) zu Imst, damals anfertigte. Nach dieser Quelle stand die Grube bereits über 150 Jahre (seit etwa 1530) in Betrieb. Die Baue St. Jacob, St. Jörgen und Mariahilf waren schon erschöpft. Drei Stollen, nämlich Johannis, Barbara (Winniser) und der St.-Veit-Hauptbau erschlossen noch die Erze, die steil in die Tiefe setzten. Barbara und St. Veit waren die Förderstollen. In den tiefliegenden Sohlenbauen des St.-Veit-Stollens machte das zusitzende Wasser viel zu schaffen. Der Galmei wurde in der Grube belassen. Die ärmeren Erze wurden am Bach unterhalb St. Jörgen nass aufbereitet. Zwölf Partikulargewerken beschäftigten damals 150 Arbeiter, die unter Führung von zwei Hutleuten standen.

1) Markscheider (Vermesser).

Die letzten bekannten Gewerken dieser Betriebsperiode hießen Renn, Kiechl, Wurzer, Peter Tasch und Franzin. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts scheint der Grubenbetrieb wegen der schwierigen Förderung zufolge des Wasserzudranges und der langer Transportwege (Hinterberg — Steinjöchl — Salvesental — Imst) geendet zu haben. Dazu kam. dass im Jahre 1745 die landesfürstliche Schmelzhütte in Imst, welche die Erze verarbeitete, aufgelassen wurde. Seit dieser Zeit mussten die Erze nach Mötz gefahren und auf dem Wasserweg nach Brixlegg geschafft werden, was eine neuerliche Belastung der hoher Gestehungskosten bedeutete.

Nach A. R. Schmidt wurde im Bergbau seit 1816 nicht mehr gearbeitet, weil der gewonnene Galmei nicht den gewünschten Absatz gefunden hat. Der gebotene Preis konnte die Gewinnungs- und Transportkosten nicht decken.

1820 bildete sich aus armen Imster Bergleuten eine Gesellschaft von sogenannter Eigenlöhnern. Fünf Sommer lang durchsuchten sie die Halden und erzeugten jährlich rund 200 Zentner Blei- und Galmeierze, die von der Brixlegger Hütte zur Einlösung übernommen wurden.

Nach 1880 begannen wieder Schürfungen. In den 90er Jahren wurde der Bismarck-Stollen angeschlagen. Vor der Jahrhundertwende erwarb die Gewerkschaft Rotenstein das Schurfrecht. Die Freischürfe gingen dann an den Rentner Heinrich Klein aus Neustadt an der Hardt über, der hier ab 1900 schürfen ließ. 1904 wurde das Grubenfeld Bismarck freigefahren und von da an in den Sommermonaten regelmäßig gearbeitet. 1910 wurde im Bismarck-Stollen die Erzlagerstätte angefahren und im folgenden Jahr untersucht. Dann ruhte der Betrieb, hauptsächlich durch den Krieg und die Nachkriegszeit bedingt, bis 1921.

Inzwischen hatte 1919 die Gewerkschaft Rotenstein den Bergbau ganz an sich gebracht. Sie ließ sehr umfangreiche Aufschlussarbeiten und Betriebsverbesserungen durchführen. Die Stollenarbeiten begannen aber erst 1921. Der Bismarck-Stollen wurde ausgebaut und erhielt Geleise. Ferner wurden als Hilfsstellen der Anton-Stollen getrieben und Zwischenhorizonte angelegt. So erreichten die Strecken eine Gesamtlänge von fast acht Kilometer. Im mittleren Abschnitt des Tegestales wurde Druckluft erzeugt und diese in einer sechs Kilometer langen Leitung dem Bergbau zugeführt.

Dazu kamen der Bau der Zufahrtsstraße durch das Tegestal, die Errichtung eines Berghauses mit Zentralheizung und einer 30-Tonnen-Aufbereitung. Damit konnten täglich zweieinhalb Tonnen Zinkblende und rund 500 Kilogramm Bleierze verarbeitet werden. Diese Aufbereitung war nur ein Notbehelf. Die Erze sind hier sehr fein verwachsen, was die Aufschließung erschwert. Die maschinelle Einrichtung dieser Aufbereitung stand teilweise beim Bergbau am Tschirgant östlich von Imst und wurde nach St. Veit übertragen.

Der Bergbau St. Veit war bis 1929 in Betrieb. Dann musste er wegen des sinkenden Zinkpreises eingestellt werden.

C. Bergbaue im Alpleskopf

Bleierzbergbau Reißenschuh

Östlich der Heiterwand ist der Kammverlauf durch das Reißenschuhtal, in dem der Tegesbach entspringt, unterbrochen. Jenseits schwingt sich das Gebirge noch einmal steil zum Alpleskopf (2259 m) empor. Dieser ist durch das Reißenschuhjoch (2057 m) von dem südlich ansteigenden Rauchberg getrennt.

In der steilen Westflanke des Alpleskopfes südöstlich der Vorderen Tarrenton-Alm befand sich zwischen 1700 und 2000 Meter Seehöhe der Bergbau Reißenschuh. Er baute im Wetterstein-Kalk in der Nähe der Raibler Schichten, was noch alte Arbeitsstätten erweisen.

Die nesterartig auftretende Vererzung ist an Klüfte und an die Schichtflächen gebunden. Die Lagerstätte streicht Ost-West und fällt sehr steil nach Norden. Zum Mineralbestand gehören Bleiglanz, Zinkblende, Galmei mit Kalkspat als Gangart.

Eine neuere Analyse (1927) einer Probe Zinkblende mit Bleiglanz vom Reißenschuhfeld ergab:

| Zink | 15,4 % |

| Blei | 5,9 % |

| Eisen | 1,0 % |

| Manganoxydul | 0,1 % |

| Fluorkalzium | geringe Mengen |

| Gold | 2 g/t |

| Silber | 47 g/t |

Der Gehalt des Hauwerkes wurde auf zwei bis fünf Prozent Blei und ein bis sieben Prozent Zink geschätzt.

Von der Aufschließungstätigkeit der alten Bergleute zeugen hauptsächlich zwei Stollen mit den zugehörigen Halden. Der untere (St. Kilian) liegt rund 200 Meter über dem Reißenschuhtal und war 178 Meter lang. Der an der Felswand eingetriebene obere Stollen erstreckte sich 80 Meter weit. Die Abbauräume sind schon seit langem verfallen und unzugänglich.

In etwas über 1900 Meter Höhe erkennt man noch den Rest eines Berghauses. In 1945 Meter Höhe wurden in einem offenen Verhau noch Spuren von Feuersetzarbeit (Lockerung des Gesteins durch Feuereinwirkung) angetroffen.

Unterhalb des Kilian-Stollens stand am Tegesbach eine Erzwäsche mit einer verhältnismäßig großen Halde. Der Abtransport der durch Wasser aufbereiteten Erze muss durch das Tegestal erfolgt sein.

Eine Wiedergewältigung der alten Stollen kommt wohl nicht mehr in Frage, wohl aber scheint die Verfolgung der Lagerstätte nach Osten gegen den Bergbau Dirstentritt mittels eines in etwa 1700 Meter Höhe einzutreibenden Unterfahrungsstollens, der den Raibler Schichten parallel zu verlaufen hätte, nicht aussichtslos. Wegen Lawinengefahr kann hier nur im Sommer gearbeitet werden. Man müsste deshalb umgekehrt, von Osten her, den Bergbau in Angriff nehmen.

Geschichtliches: Der Bergbau Reißenschuh hatte nie größere Bedeutung, dementsprechend sind auch die Daten über seine Vergangenheit sehr dürftig. Er soll nach M. von Isser im Jahre 1680 eröffnet worden sein. Ursprünglich an Eigenlöhner verliehen, gelangte er später in den Besitz der Gewerkschaft St. Veit, schließlich der Gewerkschaft Rotenstein zu Imst.

1725 fertigte im Auftrage des Imster Bergrichters der Nassereither Hutmann Christian Zoller einen Grubenriß von Reißenschuh an. Aus einer Bemerkung auf diesem Plan geht hervor, dass der Betrieb damals schon im Abgang war, weil die Lagerstätte in der Tiefe auszukeilen schien.

Einer Rechnung der Hütte zu Roßbach (östlich Nassereith), wohin die Erze zum Schmelzen kamen, ist zu entnehmen, dass im Jahre 1730 aus der Grube Reißenschuh 150 Zentner Stuferze und 320 Zentner Schlammerze eingeliefert wurden. In der Schmelzrechnung von 1745 scheint jedoch diese Grube nicht mehr auf. Es kann daraus geschlossen werden, dass der Betrieb um 1740 zu Ende ging. Seither wurde hier nicht mehr gebaut.

Gegenwärtig befindet sich der auf Tarrenzer Gemeindegebiet gelegene Bergbau im Besitz der Gewerkschaft Dirstentritt, Tiroler Blei- und Zinkerzbergbau in Klagenfurt.

Blei- und Zinkerzbergbau Dirstentritt

Dieser ausgedehnte Bergbau in rund eineinhalb bis drei Kilometer Entfernung westlich von Nassereith war der größte im Imster Revier und mit oftmaligen Unterbrechungen bis vor kurzem noch in Betrieb. Das rechtfertigt eine ausführlichere Darstellung.

Der Bergbau durchörtert die sanft geböschte östliche Abdachung des Alpleskopfes (2259 m) und die sonnseitigen Hänge des Gafleintales.

Die Vererzung ist auch hier an den Wetterstein-Kalk gebunden. Teilweise hält sie sich wiederum an die Grenze gegen die Raibler Schichten. Diese schiefernahe Vererzung äußert sich in Form von Erznestern und -schlauchen in den obersten Bänken des Wetterstein-Kalkes. An den Scharungen von Klüften mit tonigen Kalklagen sind die Erze angereichert. Auf diese edlen Zonen haben die Alten gebaut, wovon noch viele kleine Stollen und Schächte zeugen.

Die eigentliche Lagerstätte, die in neuerer Zeit Gegenstand der Verfolgung nach der Tiefe zu war, verläuft jedoch gangartig Westnordwest — Ostsüdost durch den Wetterstein-Kalk im spitzen Winkel zum allgemeinen Schichtstreichen, das West — Ost gerichtet ist. Sie folgt einer steil (70 bis 80 Grad) nach Nordnordosten geneigten Bewegungs-(Überschiebungs-)Fläche. Längs dieser Störungszone ist der Kalk zertrümmert, zermalmt und hat dabei eine „sandige“, stellenweise auch lehmige Beschaffenheit von rötlicher und gelblicher Farbe angenommen. Das ermöglichte das Arbeiten mit der Keilhaue.

Es wurden hier mehrere Erzlager bzw. „Gänge“ unterschieden: das Hauptlager, diesem parallel mit wenigen Metern Abstand ein zweites und in 120 Meter Entfernung vom ersten ein drittes Lager, jedoch von geringerer Mächtigkeit.

So bildet Dirstentritt — geologisch gesehen — eine Ausnahme innerhalb der Imst-Nassereither Erzvorkommen, bei denen wir sonst mehr oder weniger senkrechten oder dem Schichtstreichen eingefügten Erzkörpern begegnen.

Die Erzführung in der Nähe der Raibler Schichten ist durch kristallisierten silberhaltigen Bleiglanz und durch gelbe bis rötliche Zinkblende gekennzeichnet, die von Kalkspat und ziemlich viel Flussspat begleitet werden. Das Hauwerk enthält vier bis fünf Prozent Blei und zwei bis drei Prozent Zink.

Die Vererzung der „Gänge“ besteht aus silberhaltigem Bleiglanz, der meistens derb in bis kopfgroßen Knollen auftritt. Außerdem sind oxydische Bleierze (Bleimulm, Schwarzbleierz, viel Weißbleierz, Wulfenit), ferner Zinkblende und Galmei vorhanden. Von den Alten wurde nur der derbe Bleiglanz gewonnen; vielleicht weniger deshalb, weil sie den Wert der armen Erze nicht kannten oder nicht schätzten, sondern weil das Aufbereitungswesen und die Hüttentechnik noch unvollkommen waren. Die armen Erze wurden stehen gelassen oder als Versatz (Ausfüllungsmaterial) in der Grube verwendet oder bei Platzmangel auf die Halde geworfen.

Örtlich fanden sich im Dirstentritter Bergwerk bauwürdige Anreicherungen von Gelbbleierz (Wulfenit), und zwar kurznadelig kristallisierte Überzüge oder als derbes Erz, aber auch fein verteilt im Kalkzerreibsel tritt dieses Molybdänerz auf. Bereits 1877 wurde hier das Element Molybdän in Gestalt des Gelbbleierzes nachgewiesen. Der Molybdängehalt schwankt im Bergbau Dirstentritt zwischen 0,01 und 3,76 Prozent.

Das Dirstentritter Vorkommen ist durch eine Reihe von Einbauten verschiedensten Alters erschlossen. Die ältesten Abbaue befanden sich auf beinahe 1900 Meter Höhe (Fundbau 1882 m). Die Lagerstätte bzw. die ausgebauten Teile des Hauptlagers hat man immer wieder unterfahren. Dabei ergaben sich ansehnliche Stollenlängen. Der erste richtige Stolleneinbau erfolgte 145 Meter unter dem Fundbau. Es war der 135 Meter lange Anna-Stollen in 1737 Meter Höhe. In ähnlichem Niveau befand sich auch der Antoni-Stollen, der ein zweites Erzlager verfolgte, das in First- und Sohlenbauen ausgebeutet wurde.

Noch vor Ende des 17. Jahrhunderts musste 80 Meter tiefer ein weiterer Zubau eingetrieben werden: der 400 Meter lange Michaeli-Stollen in 1658 Meter Höhe. Merkwürdigerweise fällt die Stollensohle bergein, was nur in diesem isoliert aufragenden und daher trockenen Kalkberg möglich war. Auf solche Weise konnte der Höhenunterschied gegen die darüber befindlichen und schon weit herabreichenden Baue etwas vergrößert werden. Andererseits war die Förderung aus diesem Stollen sehr erschwert.

Bereits 1745 wurde ein neuer Unterfahrungsstollen angeschlagen. Es war der 231 Meter tiefer gelegene Maria-Heimsuchung-Stollen in 1427 Meter Seehöhe. Dieser gerade Stollen mit dem verhältnismäßig großen Querschnitt von dreieinhalb Quadratmeter führte ganz wenig (nur 1,80 Meter) ansteigend nach Südwesten und unterteufte den tiefsten Sohlenbau des Michaeli-Stollens nur mehr um 21 Meter. Nach 515 Meter Länge hat er die Lagerstätte erreicht. Lange Zeit war Maria Heimsuchung der Hauptförderstollen am Dirstentritt.

Ein weiterer Stollen, Maria zum guten Rath genannt, in 1318 Meter Seehöhe erreichte nur 95 Meter Länge. Seine Lage war ungünstig gewählt.

Von der Sohle des Gafleintales aus in 1144 Meter Höhe hat man mit dem Carl-Eduard-Stollen die Lagerstätte erst bei 1200 Meter angefahren. Hätte man die geologischen Verhältnisse besser gekannt, dann wäre das Erz bereits ab 600 Meter zu erreichen gewesen. So aber ging der Vortrieb unter spitzem Winkel entlang der Lagerstätte vor sich.

Der jüngste, tiefste und längste Einbau ist der Wendelin-Stollen in 919 Meter Höhe. Er führt vom Ausgang des Gafleintales nach Westen. Man hat mit ihm eine Unterfahrung des gesamten Dirstentritter Gebietes bezweckt. Unmittelbar hinter dem Mundloch wurde die Zone der schiefernahen Vererzung getroffen und nach zwei Kilometern das Hauptvorkommen erreicht. Außerdem sollte mit diesem Stollen das Carl-Eduard-Revier entwässert werden. Tatsächlich fließen dauernd bis 1000 Sekundenliter ab. Beim Vortrieb kam das meiste Wasser an der Sohle zum Vorschein. Von der Fernpassstraße aus sichtbar, verrät die frische, helle Farbe die Jugendlichkeit der großen Halde.

Somit befindet sich der unterste Einbau fast 1000 Meter tiefer als der Fundbau. Berücksichtigt man dabei noch die beträchtliche Ausdehnung der Stollen mit ihren vielen Strecken, Verzweigungen, Schächten, Sohlen und Abbauräumen, so erhält man erst die richtige Vorstellung von der Erschließung Dirstentritts im Streichen und Verflachen.

Geschichtliches: Eine Sage berichtet, dass der Riese Tyrsus (Dürsus), der bekanntlich auch mit den Seefelder Ölsteinen in Verbindung gebracht wird, bei einer Bärenjagd im Tegestal durch einen Tritt mit dem Fuß die Ausbisse der Erzlagerstätte entdeckt haben soll.

Wie weit die Bergbautätigkeit hier zurückreicht, ist nicht bekannt. Jedenfalls haben die Alten das Gebirge bis in die Gipfelregion hinauf gründlich durchforscht und dort, wo sich die Ausbisse zeigten, mit dem Abbau begonnen.

Am Alpleskopf fand man die obersten Spuren des Alten Mannes in Form von charakteristischen Bodenvertiefungen (Fingen) und Halden auf fast 1900 Meter Höhe. Vom Tag aus hat man das Erz mit Hilfe von Gesenken (Schächten) und mit Sohlenbauen bergein und bergab verfolgt. Das ist der sogenannte Fundbau.

Nach M. von Isser soll im Jahre 1565 die erste Belehnung an eine Partikulargewerkschaft erfolgt sein. Zu den ältesten bekannten Gewerken des Dirstentritter Bergbaues zählen die Hirn, Spreng, Müllauer, später kamen die Felsenheimb, Störzinger und Zoller hinzu.

Nachdem sich mit zunehmender Tiefe in den Schächten Förderungsschwierigkeiten ergeben hatten, wurde die Lagerstätte durch den 135 Meter langen Anna-Stollen unterfahren. Dieser Stollen mit seinen tief reichenden Sohlenbauen stand 1720 noch im Betrieb. Seitlich davon in annähernd gleicher Höhe wurde der Antoni-Stollen vorgetrieben und darin in First- und Sohlenbauen gearbeitet.

Bis zum Jahre 1651 wurden die Erze in der Brunnwald-Hütte (nordwestlich Nassereith), später, bis 1722, in der Imster Hütte verschmolzen.

Um das Jahr 1690 wurde den Gewerken von Rost, Strelli und Störzinger der Michaeli-Stollen verliehen. Dieser 400 Meter lange Einbau wurde mit bergein fallender Sohle angelegt. Das war nur möglich, weil der Berg hier oben trocken ist. Die gewaltige Halde lässt auf eine ansehnliche Gewinnung schließen.

Die Dirstentritter Erzeugung betrug in den Jahren 1690 bis 1722 mehr als 60.000 Zentner derbe Bleierze, die von zwei Hutmännern und durchschnittlich 50 Arbeitern gefördert wurden. Der Abtransport der Erze vom Berg geschah in Säcken zur Winterszeit. Von 1722 an kamen die Erze nicht mehr nach Imst sondern in die Hütte zu Roßbach (östlich Nassereith), wo die Ausbeute des nahen Bergbaues Feigenstein verschmolzen wurde. Seit dieser Zeit datiert ein merklicher Rückgang der Produktion.

Um 1745 wurde einem Nassereither Hutmann und Gewerken am Dirstentritt namens Christian Zoller eine Waschhütte gestattet und diese am Gafleinbach errichtet.

Um den Betrieb zu erleichtern, wurde seit 1745 an einem neuen Unterfahrungsstollen gearbeitet. Er unterfuhr den Michaeli-Stollen um 231 Meter, den tiefsten Punkt der Sohlenbaue jedoch nur um 21 Meter. Bemerkenswert ist der gerade und beinahe horizontale Verlauf (nur 1,80 Meter Anstieg) und der größere Querschnitt. In 22jähriger zäher Arbeit erreichte dieser querschlägig angelegte Maria-Heimsuchung-Stollen nach 515 Meter Länge im Jahre 1767 die Lagerstätte 2). Die Kosten betrugen über 18.000 Gulden R. W. Vom Stollen aus wurde nach der Höhe in Firstbauen und nach der Tiefe in Sohlenbauen gearbeitet. Man drang bis 60 Meter unter die Stollensohle vor. Erz und Gestein mussten in Säcken herauf befördert und dann durch den Stollen ober Tag geschafft werden.

2) Der durchschnittliche Monatsfortschritt dieses Drei-Mann-Betriebes betrug somit nur zwei Meter!

Aus der Beschreibung zu einer Grubenkarte vom Jahre 1765 geht hervor, dass im Bergwerk am Dirstentritt damals von neun Gewerken mit einem Hutmann und 22 Bergleuten mit „geringem Seegen und Nutzen“ gebaut wurde.

Das Derberz kam nur nesterweise vor, d. h. es war immer wieder von taubem Gestein unterbrochen. Weil aber im Berge selbst für die Unterbringung des vielen tauben Materials kein Platz war, musste es umständlich und mühsam auf die Halde gebracht werden. In Würdigung dieser Schwierigkeiten wurde nur jeder dreißigste Zentner als landesfürstliche Fron eingehoben.

In den siebziger und achtziger Jahren ging die Produktion stark zurück, bis auf rund 150 Zentner im Jahr.

Von 1805 bis 1812 war Dirstentritt außer Betrieb.

In den folgenden Jahren wurden nur noch die besten Erzrückstände aus stehen gebliebenen Pfeilern oberhalb des Maria-Heimsuchungs-Stollens gewonnen. 1838 wurde dieser unrentable Abbau, der jährlich nur rund 150 Zentner Erz ergab, eingestellt. Die Gewerkschaft löste sich auf. Die Mundlöcher der Stollen wurden verstürzt.

Eine geplante Wiedergewältigung durch das Montanärar um 1840 unterblieb.

Bereits 1850 schlossen sich wieder acht Eigenlöhner zu einer Genossenschaft zusammen. Diese befasste sich mit der Gewinnung von Erzrückständen im Michaeli-Stollen und mit dem Durchsuchen (Kutten) der Halden vor diesem und dem Maria-Heimsuchung-Stollen. Dabei wurden rund 300 Zentner Stuferz gewonnen, die in der Brixlegger Hütte eingelöst wurden. Außerdem wurde von diesen Unternehmern ein neuer, nur 95 Meter langer Unterbaustollen, genannt Maria zum guten Rat, vorgetrieben. Nach dreijähriger Tätigkeit löste sich auch diese Gewerkschaft auf.

In den Siebzigerjahren führte der Innsbrucker Anton Leonhard Flory in der Gegend von Nassereith Schürfungen durch. Ihm gelang es, ausländische Geldgeber für das verlassene Bergwerk zu interessieren. Tatsächlich wurde dieses unter seiner Direktion 1876 von der Gewerkschaft Dirstentritt neuerlich in Betrieb genommen. Die Grubeneingänge waren unbefahrbar, die Gebäude verfallen. Die alten Baue mussten erst gesucht werden, wofür die Halden sichere Anhaltspunkte boten. Zunächst wurde der damals tiefste Stollen (Maria zum guten Rat) geöffnet. Er brachte aber nicht den erhofften Einblick, weil er die Lagerstätte gar nicht erreicht hatte. Deshalb wandte man sich den höheren Einbauten zu. Das Mundloch des Maria-Heimsuchung-Stollens war durch eine Stein- und Erdlawine verschüttet. So entschloss man sich, die restlichen Stollen zu suchen, was mit Hilfe der Halden und eines früheren Gewerken gelang.

Der Michaeli-Stollen, unter einem Felsüberhang gelegen, konnte 300 Meter weit befahren werden. Die Ausräumungsarbeiten waren aber in Anbetracht der bergein fallenden Sohle unrationell und wurden bald wieder eingestellt. Aussicht auf eine Wiedergewältigung zwecks Untersuchung und Ausrichtung bot somit nur mehr der Maria-Heimsuchung-Stollen. Schon das Auffinden und Freilegen des überschütteten Mundloches verursachte erhebliche Kosten. Der Stollen, von dem 63 Meter verstürzt waren, und die seitwärts führenden, beinahe ganz eingefallenen Strecken wurden im Winter 1876/77 ausgeräumt und befahrbar gemacht. Auf 1300 Meter, in der Höhe des Stollens Maria zum guten Rat, wurde ein Berghaus für 20 Arbeiter errichtet. Man hoffte nämlich, diesen tiefsten Stollen einmal als Unterfahrungsstollen ausbauen zu können, was sich aber als Fehlspekulation herausstellte. Die unterste Abbausohle des darüber befindlichen Maria-Heimsuchung-Stollens reichte nämlich, wie erwähnt, bereits mindestens 60 Meter in die Tiefe. Eine Verlängerung des unteren Stollens hätte indessen die alten Baue nur mit geringer Differenz (höchstens 48 Meter) unterfahren. Damit war aber auch das Berghaus überflüssig geworden.

1877 übernahm der später als Bergbauhistoriker und optimistischer Gutachter viel hervorgetretene Max von Isser als Bergmeister die Betriebsleitung von Dirstentritt. Unter ihm wurde zunächst beim Maria-Heimsuchung-Stollen ein massiv gemauertes Berghaus für mehr als 30 Mann errichtet. Man beabsichtigte, die unverritzte Lagerstätte aufzusuchen und später aufzuschließen. Diese wurde deshalb vom Maria-Heimsuchungs-Stollen aus mittels eines Gesenkes (Schachtes) nach unten verfolgt. Die ersten 25 Meter mussten durch alte verstürzte Baue getrieben werden, vereinzelt kamen solche bis 75 Meter vor. Mit zunehmender Tiefe wurde die Förderung kompliziert. Ein 7 Meter über der Stollensohle angebrachter eiserner Haspel ermöglichte die selbsttätige Entleerung der Fördertonnen in einen Vorratskasten.

Erwähnenswert ist, dass A. L. Flory hier 1877 als Schachtsignal das Telefon einführte. Durch eine Verbindung mit dem Michaeli-Stollen wurde ausreichende Bewetterung erzielt. Im Maria-Heimsuchung-Stollenhorizont war man 1879 mit einem Liegendschlag beschäftigt, um eventuelle weitere Lagerstätten zu finden. Die Belegschaft für alle diese Arbeiten umfaßte aber nur 20 Mann.

M. von Isser hatte bereits 1877 für Dirstentritt einen Kostenvoranschlag samt günstig erscheinenden Rentabilitätsberechnungen für die Verarbeitung armer Erze ausgearbeitet. Sein Projekt basierte allerdings auf der für die nächsten Jahre erwarteten Fernpassbahn als Zubringer der benötigten Kohle und zum Abtransport der gewonnenen Metalle. Bis dahin sollte der Torf aus dem Gurgltal und aus dem Lermooser Becken in einem Generator zu Gas als Antriebsmittel verarbeitet werden. Die ganze Ausfüllungsmasse der Lagerstätte sowie die großen Vorräte an Versatz und Haldenmaterial sollten erfasst werden. Isser plante Massenförderung, möglichst sorgfältige Aufbereitung und Verhüttung am Ausgang des Gafleintales. Das Hauwerk sollte vom Hauptförderstollen mittels Wasser in einem hölzernen Gerinne (Erztriftgefluder) zur Aufbereitungsanlage gebracht werden. Diese Erztrift wäre 3,3 Kilometer lang geworden. Isser kam bei seinen kühnen Berechnungen auf mindestens fünf Millionen Zentner (250 Millionen Kilogramm) erzführenden Gesteins. Analysen von Hauwerksproben ergaben damals 5,5 Prozent Blei und 2,5 Prozent Zink. Unter Berücksichtigung von Verlusten beim Aufbereiten und Schmelzen wären nach Isser aus obiger Menge 100.000 Zentner (fünf Millionen Kilogramm) Blei zu gewinnen gewesen.

Das Projekt für den Abbau der ganzen Lagerstätte sah einen neuen Tiefbaustollen vor, der 366 Meter unterhalb des Maria-Heimsuchung-Stollens von der Talsohle aus am Gafleinbach querschlägig nach Westen vorgetrieben werden sollte. Er hätte die Lagerstätte bei rund 500 Meter erreichen müssen. Die Verlängerung um weitere 1000 Meter nach Nordwesten hätte bis unter das Gesenke des natürlich mit einer Förderbahn auszustattenden Maria-Heimsuchung-Stollens geführt. Zunächst blieben alle Bemühungen, Geldgeber zu finden, erfolglos. Der Bergbau Dirstentritt musste gefristet werden.

Erst im Jahre 1889 konnte mit dem Bau des geplanten Unterfahrungsstollens begonnen werden. Dieser Carl-Eduard-Stollen hatte bis 1891 mit Handbetrieb eine Länge von fast 500 Meter. Von 1891 bis 1914 ruhte die Arbeit in diesem Stollen.

1908 sollte der Bergbau von der Deutschen Montan-Gesellschaft in Breslau aufgenommen werden.

1910 ist die Berggerechtsame auf einen Geheimrat von Dulong übergegangen, der den Betrieb durch Anschaffung einer maschinellen Bohranlage, durch Errichtung einer Seilbahn, einer Kraftzentrale und der längst notwendigen Aufbereitung modernisieren ließ.

1914 wurde der Carl-Eduard-Stollen mit Hilfe der elektrischen Stoßbohrmaschine 60 Meter weiter getrieben. Der Bergbau war damals kriegsbedingt durch Arbeitermangel behindert. 1915 war deshalb wieder eine Pause.

1916/17 konnte der Stollen mit Pressluftbohrhämmern um weitere 650 Meter verlängert werden. Im August 1917 ist das erste Erz bei 1150 Meter, die eigentliche Lagerstätte in 1200 Meter Entfernung vom Mundloch angefahren worden.

1918 erfolgte der Durchschlag des Schachtes, der den Carl-Eduard-Stollen mit den höheren Teilen des Bergbaues Dirstentritt verbindet, wodurch eine natürliche Wetterführung gesichert war.

Während des ersten Weltkrieges wurde hier unter anderem auch das kriegswichtige, zur Herstellung von Molybdänsäure als Ersatz für Wolfram zum Härten des Stahles benötigte Gelbbleierz (Wulfenit) gewonnen und der Verwertung zugeführt.

1919 ruhte der Betrieb größtenteils infolge der politischen Ereignisse. Der in der Kriegszeit getriebene Raubbau rächte sich. Zudem herrschte Arbeitermangel.

1921 arbeitete der Betrieb wieder normal. Bei der Verfolgung der Lagerstätte nach Südosten wurden gute Erze angetroffen. 450 Tonnen Erzkonzentrat waren das Ergebnis dieses Jahres, in welches auch die Vorarbeiten für einen neuen Unterbaustollen fielen. 1922 begannen die Arbeiten an diesem tiefst gelegenen Einbau.

In den Jahren 1912 bis 1926 wurden 140.000 Tonnen Hauwerk mit einem durchschnittlichen Metallgehalt von sechs Prozent (hauptsächlich Blei) gefördert, der aber in den letzten Jahren dieser Betriebsperiode auf zwei bis drei Prozent sank.

Nach Einstellung der Produktion wurde zwischen 1926 und 1930 am Ausgang des Gafleintales durch die Bleiberger Bergwerks-Union der schon 1922 begonnene Wendelin-Unterbaustollen getrieben. 1928 waren 57 Personen beschäftigt.

Plötzlich eingetretener Preissturz für Blei und Zink beendete 1932 die so hoffnungsvollen Untersuchungsarbeiten vorzeitig.

In den folgenden Jahren wirtschaftlichen Niederganges und großer Arbeitslosigkeit wurde eine Vereinigung der geographisch und lagerstättenmäßig zusammengehörigen Erzvorkommen und Kleinbetriebe im Räume Imst-Nassereith angestrebt. Es sollte auf diese Weise ein mit neuzeitlichen Einrichtungen ausgestatteter Großbetrieb ermöglicht werden.

1939 begannen unter großem Kostenaufwand Aufschlussarbeiten mit dem Ziel eines baldigen Produktionsbeginnes. Unter ziemlichen Schwierigkeiten wurde ein 234 Meter langer Blindschacht zwischen dem Wendelin-Stollen und dem Carl-Eduard-Stollen abgeteuft. Die dabei erzielten Erfolge waren zufriedenstellend (Funde von Gelbbleierz).

1952 wurde die Untersuchung des Dirstentritter Vorkommens durch die Bleiberger Bergwerks-Union wegen Rückgang der Metallpreise eingestellt. Gegenwärtig konzentriert sich die Tätigkeit dieses verstaatlichten Unternehmens auf den neuen Unterfahrungsstollen des Bergbaues Lafatsch im Hinterautal (Karwendel).

Zukunftsarbeiten im Bergbau Dirstentritt wären weitere Untersuchungen im Liegenden des Hauptlagers und eine Verfolgung der ganzen Lagerstätte — auch im Grenzbereich der Raibler Schichten — nach Westen bis in das Reißenschuh-Gebiet. Vorläufig scheint aber diesem Bergbau wieder eine lange Ruhepause beschieden zu sein.

Bergbau Brunnwaldkopf

In der östlichen Fortsetzung des Alpleskopfes ragt zwischen dem Gaflein-Tal und dem Teges-Tal noch ein gerundeter Fels, der Brunnwaldkopf (1506 m), auf, nach dem dieser einst nicht unbedeutende aber längst aufgelassene Bergbau benannt ist. Früher vom Dirstentritter Bergbau getrennt, überschneiden sich die beiden Reviere, seit der Wendelin-Stollen vorgetrieben wurde.

Der in der Gemeinde Nassereith gelegene Bergbau bewegte sich auf der Suche nach Blei- und Zinkerzen im Wetterstein-Kalk am Eingang in das Gaflein-Tal. Vom Süd- und Ostabfall des Brunnwaldkopfes sind mehrere Stollen und Schachtanlagen bekannt geworden. Sie stammen wohl aus dem 16. Jahrhundert, denn bereits im Jahre 1648 wurden sie wegen Wasserschwierigkeiten aufgelassen. Der Bergbau war im Besitz der Haverstocker Gewerken, die weiter östlich, am Wannig, bauten.

Am Ausgang des Teges-Tales, wo man heute noch Schlackenhalden sehen kann, stand die Brunnwald-Hütte, eine Schmelze für die Erze aus den umliegenden Bergbauen. Um 1620 wurde hier einige Jahre lang durch direkte Verschmelzung von Galmei und Kupfererz Messing erzeugt. 1651 wurde dieses Hüttenwerk durch Brand vernichtet und nicht mehr in Betrieb genommen. Dafür wurde eine kleine Hütte zu Roßbach (östlich Nassereith) errichtet.

D. Bergbaue im Westteil der Mieminger Gruppe

Der Wetterstein-Kalk der Heiterwand und des Alpleskopfes setzt sich, nur durch die tiefe Furche des Fernpasses unterbrochen, nach Nordosten in der Mieminger Kette fort. Der westliche Teil derselben, das Gebiet zwischen Fernpass, Nassereith und dem Marienberger Joch, gipfelt in dem 2495 Meter hohen Wannig oder Wanneck.

Wiederum zieht hier die für den Bau der Kalkalpen wichtige Deckengrenze durch: Der Nordabfall wird weit hinauf von den Gesteinen der oberen Trias und der Jura-Formation gebildet. Darüber folgt dann aufgeschoben der viel ältere Muschelkalk.

Der Gebirgskamm selbst besteht auch hier wieder aus Wetterstein-Kalk, dessen Bänke nach Süden eintauchen und stellenweise bis zur Talsohle reichen, soweit nicht Raibler Schichten und Hauptdolomit sich darüber legen.

Der Muschelkalk scheint hier — ähnlich wie im Gebiet der Heiterwand (St. Veit) — etwas vererzt zu sein. Die Hauptvererzung ist jedoch im Wettersteinkalk erfolgt. Darauf war die bergmännische Tätigkeit gerichtet. Eine Reihe von Einbauten umsäumt diese kleine Gebirgsgruppe im Westen, Süden und Osten und selbst in großer Höhe hat man noch Spuren des Alten Mannes feststellen können.

Trotz der Häufung von Bergbauen auf verhältnismäßig kleinem Raum lassen sich einige Abbauzentren unterscheiden. Es sind die im folgenden behandelten Gruben, von denen Feigenstein am bedeutendsten war und deshalb am bekanntesten ist.

Blei- und Galmeibergbau Feigenstein

Zwei Kilometer östlich der Nassereither Kirche ging in dem steilen und hier größtenteils schuttbedeckten Südgehänge des Wannig der Bergbau Feigenstein um. Der nach Süden einfallende Wettersteinkalk ist hier vererzt, und zwar in größerer Entfernung von den Raibler Schichten. Es handelt sich um ein recht unregelmäßig begrenztes schlauchförmiges Vorkommen und um drei parallele Nord-Süd verlaufende Kluftfüllungen (Salvator-, Dukaten- und Ferdinand-Kluft). Diese drei Klüfte kreuzen die vom Erzstock nach Osten ziehende taube Lettenkluft, genannt Morgenkluft, und haben diese um kleine Beträge verworfen. Sie sind somit jünger. Die Erzführung ließ sich aber im Streichen nur etwa 50 Meter nachweisen. Erze wurden aber auch in der Nähe der Raibler Schichten festgestellt, jedoch nicht verfolgt.

Die Mineralführung besteht aus vorwiegend silberarmem Bleiglanz, daneben Zinkblende und Galmei, etwas Gelbbleierz, Cerussit (Bleikarbonat) und Flussspat. Als Seltenheit wurden Schwefelkies und Schwerspat (Baryt) gefunden. Am Ausgehenden der Lagerstätte kommt Galmei und Zinkspat mit sehr reinem Kieselzink vor.

Die Feigensteiner Lagerstätte ist außer durch den sogenannten Fundbau (Johann-Baptist-Stollen, 1304 m), wo man mächtige Erzausbisse ober Tag fand, durch den kurzen Barbara-Stollen in etwa 1260 Meter Höhe und durch zwei lange Stollen, den Mariahilf-Stollen (1209 m) und Anna-Stollen (1016 m) angefahren und aufgeschlossen.

Der Mariahilf-Stollen liegt 95 Meter unter dem Fundbau. Er hat nach 240 Meter Stollenlänge die Lagerstätte erreicht.

Der 760 Meter lange Anna-Stollen befindet sich um rund 190 Meter tiefer. Er hat erst nach 700 Meter das Haupterzvorkommen erreicht. Er ist der tiefste Aufschlussbau östlich von Nassereith.

Beide Stollen sind durch einen Schacht miteinander verbunden, der zur Förderung diente. Vom Ende des Anna-Stollens führt ein Gesenke, das reiche Erzführung zeigte, aber unter Wasser steht, noch 50 Meter tiefer. Hier setzen die Erze noch unverritzt in die Tiefe. Allerdings ist hier unten auch mit Bewetterungsschwierigkeiten zu rechnen. So ergibt sich eine Abbauhöhe von rund 350 Metern.

Geschichtliches: Über die Entdeckung dieses Bergbaues in der Zeit zwischen 1668 und 1678 berichtet eine Sage, dass ein Holzarbeiter namens Heuß von einem Feigenbaum mit silbernen Ästen und ebensolchen Blättern geträumt habe. Jahrelang grub er vergeblich nach diesem Schatz. Die Erfolge in den Bergbauen der Umgebung ermutigten andere, die schließlich aufgegebene Arbeit fortzusetzen und tatsächlich soll ihnen ein Bleierzstock von großer Ausdehnung beschieden gewesen sein. Die Namen der glücklichen Finder sind nicht überliefert.

Die Fundgrube soll im Jahre 1701 gefreit worden sein. Sie wurde auf den Erzausbissen angelegt.

1711 waren bereits die Familien Sterzinger, Zoller, Hirn und Reinhart mit dem Bergbau Feigenstein belehnt.

1715 wurde der erste lange Stollen, der Mariahilf-Stollen, angeschlagen, um die Lagerstätte zu unterfahren. Das Gesenke des Hauptlagers dieses Stollens soll beim Abteufen um einen Fuß Tiefe 1000 Zentner Derberz geliefert haben. Es wurde deshalb Raubbau getrieben, indem man die ärmeren Erze nicht förderte.

1720 entstand die Schmelzhütte in Roßbach östlich Nassereith. Früher wurde bei der Grube geschmolzen, worauf Schlackenhügel deuten.

1730 wurde bei der Grube eine Erzwäsche eingerichtet. Die Erze schaffte man mit Karren und Schlitten zu Tal.

1745 wurden das Scheidhaus, das Pochwerk und die Schmiede bei der Schmelzhütte erbaut. Die Verwendung des Feigensteiner Galmei lässt sich ab 1760 nachweisen. Der gebrannte, d. h. geröstete Galmei wurde 1763 auf dem Wasserwege nach Brixlegg geführt.

1763 wurde der tiefste Stollen, der Anna-Zubaustollen, angeschlagen. Damals konnten aus jährlich 2000 Zentner Roherzen 840 Zentner Blei gewonnen werden.

In der Blütezeit dieses Bergbaues (d. i. von 1740 bis 1772) waren 160 Knappen beschäftigt. Nach einem Bericht aus dem Jahre 1776 waren nur mehr 50 Mann tätig. Die Halden lieferten damals mehr Erz als die Gruben. Aus den Haldenbergen der ersten Betriebsperioden wurden nämlich die von den Alten nicht gekannten oder zumindest nicht verwerteten Galmeierze teils durch Klaubarbeit, teils durch Verarbeitung in Setzsieben gewonnen und dann bei der Hütte zu Roßbach, die sich zwischen der Straße und dem Strangbach befand, geröstet. Der geröstete Galmei wurde in Tonnen (Holzfässer) verpackt, amtlich gewogen, besteuert und durch Einbrennen der Buchstaben FS (d. i. Feigenstein) und OEB (das bedeutete österreichisches Berggericht) gekennzeichnet. Der Großteil wurde nach Hall geführt, wo die Übernahme für die Messingfabriken in Achenrain (Kramsach) und Rosenheim erfolgte. Ein Teil ging aber auch nach Steyr und über den Fernpass nach Memmingen. Auch die Bleierze wurden nach Hall geliefert und hier dem Schmelzwerk Brixlegg übergeben. Als Fron musste jeder zwanzigste Zentner abgeführt werden.

Um 1800 finden wir neben Sterzinger die Namen Dietrich, Stocker und Tuile als Gewerken.

1807 wurde die Grube Feigenstein von einem Hauptgewerken des Silberleithner Bergbaues (bei Biberwier), einem Herrn von Dietrich, erworben.

1815 wurde auf Anordnung des k. k. Oberbergwesen-Kommissariats eine Vermessung des Bergwerkes durch den Hutmann Johann Georg Rappold vorgenommen. Die große Grubenkarte liegt im Revierbergamt in Solbad Hall.

Zwischen 1815 und 1828 wurde auch ein Johann-Nepomuk-Unterbaustollen begonnen.

1820 ging der Bergbau, der nur mehr 60 Mann beschäftigte, an die Gewerken Dietrich (dieser war zugleich Administrator), von Wenger, Sterzinger, Kapferer und Haptmann über. Seit diesem Jahr unterstand Feigenstein dem Bergbau Silberleithen, die Verrechnung erfolgte jedoch getrennt. Die Erzförderung nahm von dieser Zeit an immer mehr ab.

In den Dreißigerjahren betrug die jährliche Ausbeute über 500 Zentner Bleierze und bei 200 Zentner Galmei. Die Zinkblende blieb ungenutzt liegen.

1838 erfolgte die letzte Einlieferung von Feigensteiner Galmei nach Achenrain. Es konnten daraus nur etwa 35 Prozent Zink gewonnen werden. Auch waren die Transportkosten zu hoch. Inzwischen war nämlich die Gewinnung des Zinks aus gerösteter Zinkblende von Schneeberg in Südtirol aufgekommen, die 50 Prozent Zink lieferte.

1840 wurde die schon stark ausgebaute Grube neuerlich vermessen. Wegen Geldmangel mussten Hoffnungsbaue unterbleiben. Da unternahm der Hutmann Rappold auf eigene Faust einen Hoffnungsschlag, den sogenannten „Ducatenschramm“ und erschloss damit ein größeres Erzvorkommen. Die Produktion der Grube stieg nun wieder an. Aus 1200 Zentnern Bleierz wurden 570 Zentner Blei geschmolzen. Bald war aber auch dieses Vorkommen erschöpft. Im Zeitraum zwischen 1839 und 1849 wurden 400 Tonnen Bleierz (mit etwa 60 Prozent Blei) und 300 Tonnen Galmei gewonnen.

1850 mußte die Schmelzhütte zu Roßbach aufgelassen werden. Sie war bald eine Ruine. Die nur mehr spärlich anfallenden Erze wurden in Biberwier verhüttet.

1864 erfolgte die endgültige Auflösung der Gewerkschaft Feigenstein und die formale Vereinigung mit der Gewerkschaft Silberleithen. Um diese Zeit wurden Bleierze und Galmei fast ausschließlich durch Kuttungen der aus der Zeit des Raubbaues stammenden Halden gewonnen, die noch die Erze unter 30 Prozent Bleigehalt bargen. Die Belegschaft bestand nur mehr aus sechs Mann. Viele Baue dieses recht kompliziert verzweigten Bergwerkes waren inzwischen unbefahrbar geworden.

In den Siebzigerjahren wurde der Betrieb im Anna-Stollen eingestellt.

1880, nach Übergang der Gewerkschaft Silberleithen in deutsche Hände, wurden beim Anna-Stollen eine neue Bergschmiede errichtet und zwei Hoffnungsschläge mit zehn Mann belegt.

In neuester Zeit haben sich die geologischen Verhältnisse des Anna-Stollens unliebsam bemerkbar gemacht. Dieser Stollen führt, ehe er den gewachsenen Fels erreicht, durch wenig verfestigte Schotter und Sande, die dem sogenannten Nassereither Konglomerat aufruhen. Bei Stollenmeter 310 entspringt den Raibler Schichten eine starke Quelle. Das Mundloch des Stollens war schon lange Zeit verbrochen, aber das Wasser floss ungehindert durch den Verbruch.

1929/30 wurde von zwei Mann an der Wiedergewältigung des Anna-Stollens gearbeitet, weil der Bergbau verkauft werden sollte. Er wurde auf 55 Meter vom Mundloch freigemacht, dann zeigte er sich am Arbeitsort fast ganz von eingebrochenem und umgeschwemmtem Schotter erfüllt. Man drang damals bis zum Gesenke am Stollenende vor. Inzwischen waren aber auch die Preise für Blei und Zink stark gefallen, so dass der Verkauf unterblieb.

1934/35 war der vordere Teil neuerlich verbrochen. Aus dem Verbruch trat Wasser aus.

1947 soll das Wasser ausgeblieben sein.

Im Juli 1948 erfolgte aus diesem Stollen ein verheerender Wasserausbruch, der sich als Sturzbach über den Berghang ergoss und im Wald und an den Wiesen Schaden anrichtete Der mitgerissene Schuttstrom kam erst an der Talstraße zur Ruhe. Bei diesem Ereignis ist der vorderste Stollenteil verbrochen und das Mundloch bergwärts gerückt.

Der Vorgang ist nur so zu deuten, dass der Stollen im äußeren Teil verbrochen war und sich dahinter unbemerkt rund 30.000 Kubikmeter Wasser im Stollen und in den seitlichen und darüberliegenden Bauen stauen konnten, bis der versperrende Schuttpfropfen nicht mehr standhielt und durch den gewaltigen Druck herausgeschossen wurde.

Bis Ende 1948 floss noch Wasser aus dem Stollen. Die Wiedergewältigungsarbeiten unter Anwendung der Getriebezimmerung wurden 1949 nach 35 Meter Vortrieb wieder eingestellt, weil das Ausbleiben des Wassers eine neuerliche Stauung hinter dem Verbruch unter Druck mit plötzlichem Durchbruch befürchten ließ. Wenn auch zur Zeit dauernd Wasser in wechselnder Menge austritt, so besteht doch nach wie vor die Gefahr einer Wiederholung dieses im alpinen Bergbau wohl einmaligen Vorfalles.

Die Offenhaltung des Stollens ist aber im Falle einer Inbetriebnahme des Bergbaues unerlässlich, weil er als Förder- und Entwässerungsstollen dient.

Früher längere Zeit im Besitz des Bankhauses B. Simons und Co. in Düsseldorf, gehört Feigenstein seit 1939 zum Besitz der Gewerkschaft Dirstentritt, Tiroler Blei- und Zinkerzbergbau in Klagenfurt (Bleiberger Bergwerks-Union).

Sigmund-Grube

Unweit des Nassereither Sees bewegte sich in dem aus Wetterstein-Kalk bestehenden Steilabbruch des Söllberges dieser auch Sigismund- Grube genannte Bergbau auf Blei und Galmei. Er umfasste fünf Stollen: Zu tiefst befindet sich der 250 Meter nach Norden führende Sigmund-Stollen in 862 Meter Seehöhe. Höher folgen dann der Reihe nach: der Francsici-Stollen (896 m; er reicht 150 Meter nach Norden), der Abraham-Stollen (919 m) und der St.-Catharina-Stollen (950 m). Diese vier Einbaue, die reiche Erzlinsen geliefert haben, stehen miteinander in Verbindung. Ein fünfter Einbau, der Drei-König-Stollen (892 m), hat die schlechteste Ausbeute geliefert.

Außer Bleiglanz und Galmei kommen hier vor: Zinkblende, Hydrozinkit, Zinkspat, wenig Weißbleierz, Greenockit, violetter und grüner Flussspat und Kalkspat.

Im Bleiglanz waren 30 bis 40 Prozent Blei enthalten, ferner acht bis zehn Gramm Silber in 100 Kilogramm Erz. Im Galmei und in der Zinkblende wurden 30 bis 35 Prozent Zink gefunden. Die Blende führt außerdem ein bis zwei Prozent Cadmium.

Neuere Analysen (1927) von Erzen aus dem Sigmund-Stollen ergaben:

| Prozent | ||

| Galmei: | Zink | 49,7 |

| Cadmium | geringe Mengen | |

| Kupfer | 0,1 | |

| Eisen | 1,9 | |

| Manganoxydul | 0,1 | |

| Fluorkalzium | 0,0 | |

| Silber | 0,0161 *) | |

| Gold | Spuren *) | |

| Blende: | Zink | 32,0 |

| Cadmium | geringe Mengen | |

| Kupfer | Spur | |

| Eisen | 1,2 | |

| Manganoxydul | 0,1 | |

| Fluorkalzium | 0,0 | |

| Silber | 125,0 **) | |

| Gold | 3,2 **) |

*) In einer Tonne Erz 161 Gramm göldisch Silber

**) Gramm in der Tonne Zinkblende

Die Stollen sind mit Schrämmarbeit vorgetrieben. Die Grube bestand vermutlich bereits um 1500. Im Francisci-Stollen bemerkte M. v. Isser die eingemeißelten Jahreszahlen 1550 und 1552 in vier Meter Abstand.

Die Blütezeit dieser Baue war bald vorüber. Um 1690 waren sie bereits aufgelassen. Für eine beabsichtigte Wiedergewältigung nach 1875 fehlte das Geld.

Die Erze wurden in der Hütte im Brunnwald an der Mündung des Teges-Tales geschmolzen.

Matthias-Grube

Die lange Felsflucht des Söllberges, an deren Fuß Nassereith liegt, endet 500 Meter östlich vom Nassereither See mit einem schluchtartig eingeschnittenen Graben, dem sogenannten Tieftal. Hier liegt ein Grubenkomplex aus drei Stolleneinbauen:

Zu unterst ist der 250 Meter lange Frühmesser-Stollen in 880 Meter Seehöhe eingetrieben. Er war auf 170 Meter Länge taub, dann aber 80 Meter erzführend.

Auf 897 Meter Höhe folgt der Aloisia-Stollen. Bei rund 100 Meter Länge hat er nach halber Strecke gute Erze erschlossen.

Der Matthias-Stollen in 923 Meter Höhe ist etwa 200 Meter taub, dann 50 Meter erzführend.

Der Mineralbestand ist hier gekennzeichnet durch Bleiglanz, viel gelbe Zinkblende und Flussspat. Galmei scheint zu fehlen.

Der Bleiglanz enthielt 30 bis 40 Prozent Blei und acht bis zehn Gramm Silber in 100 Kilogramm Erz. Die Blende lieferte 30 bis 35 Prozent Zink, außerdem ein bis zwei Prozent Cadmium.

Dieser Bergbau existierte wahrscheinlich bereits bald nach 1500, was aus der Schrämmarbeit in den Stollen geschlossen werden kann.

Nach der Sage soll ein Frühmesser in Nassereith der Entdecker gewesen sein und den Betrieb der Grube angeregt haben. Im Matthias-Stollen fand M. v. Isser eine kelchartige Zeichnung mit der Jahreszahl 1558 eingemeißelt.

Das Schmelzen der Erze geschah in der Hütte zu Brunnwald am Ausgang des Teges-Tales.

Der Betrieb dieses Bergbaues dauerte nicht sehr lange, bis etwa 1690. Nach 1875 wurde eine Wiedergewältigung versucht.

Bergbau am Geierkopf (Blasiental)

Oberhalb der beiden zuletzt genannten Gruben heißt ein Bergvorsprung nordnordöstlich von Nassereith Geierkopf. Nach ihm war die dort betriebene Grube benannt worden. Die Gegend hieß früher auch Blasiental. Das ist offenbar ein Graben, der in das Riffltal mündet.

Es sind hier drei zusammengehörende Stolleneinbaue vorhanden. Der Steig von Nassereith bzw. Roßbach zur Mittenau-Alm und zum Wannig-Gipfel führt an dem tiefst gelegenen Blasius-Stollen in 1438 Meter Seehöhe vorbei. Die Sohlenbaue dieses 300 Meter langen Stollens stehen unter Wasser. Ein kurzer Zubau (? Ferdinand-Stollen) unterhalb steht mit diesem Hauptstollen nicht in Verbindung.

Oberhalb ist das Mundloch des Magdalena-Stollens (1511 m). Der oberste Stollen, St. Clara genannt, auf 1559 Meter ist nahe den Ausbissen angelegt und etwa 50 Meter lang.

Die Erzführung besteht hier aus Bleiglanz, Kieselgalmei (von löcherigem Aussehen) und wenig Zinkblende im Wetterstein-Kalk.

Gute Erze (Stuferze) enthielten bis 50 Prozent Blei sowie 18 bis 20 Gramm Silber in 100 Kilogramm Bleiglanz. Der Galmei und die Zinkblende lieferten bis 35 Prozent Zink.

Eine Galmei- Analyse vom Blasius-Stollen aus dem Jahre 1927 ergab:

| Prozent | |

| Zink | 45,0 |

| Blei | 6,0 |

| Kupfer | Spur |

| Eisen | 1,5 |

| Fluorkalzium | 0,0 |

| Silber | 147,0 *) |

| Gold | 2,0 *) |

*) Gramm in der Tonne Galmei

Gearbeitet wurde hier hauptsächlich im 16. und 17. Jahrhundert. Spuren von Sprengarbeiten kommen bereits vor. Der Bergbau war der Gewerkschaft St. Blasien verliehen, die sich hauptsächlich aus Eigenlöhnern gebildet hatte. Die geförderten Erze wurden in späterer Zeit an die Hütte in Roßbach (östlich Nassereith) verkauft. Für die Jahre 1745 bis 1762 sind die Schmelzrechnungen der Blasientaler Erze bekannt. In neuerer Zeit wurden die Erze an die Einlösungshütte in Brixlegg und der Galmei nach Achenrain verkauft. Der Transport vollzog sich mit Fuhrwerken bis Mötz, dann aber auf dem billigeren Wasserweg.

Bis 1800 wurde der Bergbau noch durch Eigenlöhner betrieben. Die gänzliche Auflassung erfolgte zwischen 1820 und 1830. Ende des 19. Jahrhunderts wurden kurze Gewältigungsversuche unternommen.

Lorenzi-Grube

Ein weiterer Bergbau in dieser Gegend war vom Blasientaler Betrieb 700 Meter in südöstlicher Richtung entfernt. Er lag nordwestlich des Bergbaues Feigenstein und oberhalb des Alm- bzw. Wannig- Steiges. Die Gegend heißt auch „in der Höllplatte“. Er wurde von vier Stollen aus betrieben:

In 1329 Meter Seehöhe liegt der tiefste Einbau, der St.-Lorenzius-Stollen, auf 1366 Meter der Grillenbrut- Stollen. Noch höher befindet sich der St.-Johann-Nepomuk-Stollen (1457 m). Dieser hat nach 50 Meter Länge ein Erzvorkommen angefahren, das man nach oben bis zu den Ausbissen im Gelände verfolgen konnte.

Weiter östlich kennt man noch einen vierten Bau, den Josefi-Stollen (1526 m). Oberhalb dieses Stollens hat M. v. Isser 1876 einen Ausbiss von Bleiglanz und Galmei beschürft.

Ältere Analysen von Erzen der Lorenzi- und Josefi-Zeche wiesen im Bleiglanz 45 bis 50 Prozent Blei nach und ergaben acht bis zwölf Gramm Silber in 100 Kilogramm Erz. Der Galmei enthielt 35 Prozent, die Zinkblende 30 bis 40 Prozent Zink.

Spuren von Sprengarbeit deuten auf kein hohes Alter dieser Grube, die der Gewerkschaft St. Blasien gehörte. Die Erze wurden in der Hütte zu Roßbach geschmolzen.

Bergbau Haverstock

Rund eineinhalb Kilometer nördlich von Nassereith sieht man im oberen Teil des Riffltales zwischen dem Rifflkopf, dem Brunstwald und dem Haferkopf (1829 m) allenthalben Spuren lebhafter bergmännischer Tätigkeit. Der Brunstwald bedeckt das zum Wannig emporstrebende Gehänge. Trotzdem heben sich die nicht oder nur wenig bewachsenen Bergbauhalden deutlich ab. Mehrere Mundlöcher von Stollen sind zu erkennen.

Im Riffltal kann man unmittelbar neben dem Steig die Scheid- und Waschplätze sehen. Hier stand auch ein Berghaus. In der Nähe befindet sich das Mundloch des etwa 250 Meter langen Fugger-Stollens (1540 m), der mit dem in 1582 Meter Höhe eingetriebenen Sebastiani-Stollen in Verbindung steht. Höher im Gehänge folgen dann der 150 Meter messende Cäcilia-Stollen (1619 m), der Archenbau (1647 m), der 100 Meter lange Herrenbau (1682 m), der sogar 300 Meter lange Fürstenbau-Stollen (1743 m) und schließlich etwas weiter nördlich der Heilig-Kreuz-Stollen (1790 m).

Der Wetterstein-Kalk führt auch hier wieder Bleiglanz, Galmei und Zinkblende. Es scheint aber auch der Muschelkalk vererzt zu sein.

Der Galmei vom Fuggerstollen enthielt laut einer 1927 durchgeführten Analyse:

| Prozent | |

| Zink | 44,7 |

| Kupfer | Spur |

| Blei | 0,2 |

| Eisen | 2,0 |

| Fluorkalzium | 0,0 |

| Silber | 0,0 |

| Gold | 0,0 |

Der Bergbau Haverstock ist schon sehr alt. Er war bereits 1457 im Gang. M. v. Isser fand diese Jahreszahl im Fürstenbau-Stollen in der Nähe des Mundloches eingemeißelt. Die Stollen sind in erstaunlicher Gleichmäßigkeit mit Schlägel und Eisen gearbeitet. Die ersten Bergleute sollen nach mündlicher Überlieferung aus Sterzing zugewandert sein. Sie und ihre Nachkommen wurden die Sterzinger genannt.

Schlackenhalden im Riffltal lassen auf Verhüttung an Ort und Stelle schließen. Später, zu Anfang des 17. Jahrhunderts, scheint speziell für diesen Bergbau die Schmelzhütte im Brunnwald am Ausgang des Teges-Tales errichtet worden zu sein. Schlackenhügel verraten noch den Standplatz dieses Betriebes. In der Nähe der Gipsmühle südlich von Schloss Fernstein mündet von Osten her der sogenannte Arzsteig in die Fernpassstraße ein.

Um das Jahr 1680 wurden die Baue aufgelassen. Später wurden sie einer Eigenlöhnergesellschaft verliehen und bis etwa 1830 unter schwierigen Verhältnissen bearbeitet.

Neuere Versuche (1875 bis 1878) führten zur Aufdeckung von schöner Zinkblende, so dass 1877 die Belehnung mit einem Grubenmaß stattfinden konnte. Damals wurde zwischen dem Wannig und dem Haferkopf (1829 m) in nicht ganz 1700 Meter Seehöhe der Eduard-Stollen vorgetrieben und durch ein Gesenke eine in die Tiefe setzende Zinkvererzung festgestellt.

| Analysenergebnis | Prozent |

|---|---|

| Zink | 42,50 |

| Blei | 3,80 |

| Cadmium | 0,99 |

In neuester Zeit (1925) wurde etwas Zinkblende gewonnen.

Der Betrieb ist hier nur in der günstigen Jahreszeit möglich. Die Förderung zu Tal ist teuer und kompliziert.

Früher im Besitz der Gewerkschaft Dirstentritt, jetzt Bleiberger Bergwerks-Union.

Bergbau Hochwart

Oberhalb des Bergbaues Haverstock, weit über der heutigen Waldgrenze, baute man ebenfalls schon frühzeitig im Gebiet der sogenannten Hochwart im Wetterstein-Kalk und wahrscheinlich auch im Muschelkalk.

Die ganz verfallenen und unzugänglichen Einbaue sind nur mehr dem Namen und der Lage nach bekannt: Grafenbau (1987 m), Willibald (2030 m), Ulrich (2067 m) und Fundbau (2166 m). Spuren von kleinen Gebäuden sind gerade noch zu erkennen. In 2100 Meter Höhe sieht man Pingen, die von eingestürzten Abbauen herrühren.

Auf den Halden, die noch die einzigen Anhaltspunkte über die Mineralführung geben, fand man Bleiglanz und häufig Galmei.

Der Bleiglanz enthielt 40 bis 50 Prozent Blei, ferner 25 bis 30 Gramm Silber in 100 Kilogramm Erz.

Bemerkenswert sind hier Funde von Fahlerz und dessen Umwandlungsprodukt Malachit, der durch seine grüne Farbe auffällt.

Der Bergbau dürfte hier schon so alt sein wie am Haverstock und somit bereits im 15. Jahrhundert bestanden haben. Die Erfahrung lehrt, dass die hoch gelegenen Baue die älteren sind, weil die Alten sich in Unkenntnis der Lagerungsverhältnisse nur an die Ausbisse der Erze hielten.

Bergbau an der Handschuhspitze

Die letzte Erhebung im Wannig-Kamm gegen Osten ist die vom Hauptgipfel eineinhalb Kilometer entfernte Handschuhspitze (2316 m). An ihrem Südabfall befinden sich oberhalb der Wassergrube zwischen 1800 und 2000 Meter Seehöhe mehrere Baue, die teils noch die alte Schrämmarbeit. teils die spätere Schießarbeit zeigen.

Die Einbaue haben im Wetterstein-Kalk eine den Gesteinsbänken folgende metasomatische Vererzung von vorwiegend Bleiglanz und etwas Zinkblende in einem Bereich von mehreren hundert Metern erschlossen. Im Falle einer Wiederaufnahme käme wegen der hohen Lage und schwierigen Bringung nur eine Unterfahrung der Lagerstätte in Betracht.

Der Bergbau war im Besitz des Bankhauses B. Simon und Co. in Düsseldorf. Er gehört jetzt der Gewerkschaft Dirstentritt, Tiroler Blei- und Zinkerzbergbau in Klagenfurt.

Bergbau am Marienberger Joch

Im östlichsten Teil der Wannig-Gruppe, wo diese sich zum Marienberger Joch (1796 m) senkt, wurde oberhalb der Marienberger Alm (1617 m) ebenfalls in den oberen Partien des Wetterstein-Kalkes an der Grenze gegen die südlich angelagerten Raibler Schichten Bergbau auf Bleiglanz und Kieselgalmei betrieben, die hier zusammen mit Kalkspat und Flussspat vorkommen.

Diese auch wieder metasomatisch und parallel der Gesteinsbankung vererzte Lagerstätte ist nur unvollkommen durch Baue aus dem 16. und 17. Jahrhundert und durch einige Schürfschlitze in Höhen zwischen 1800 und 2000 Meter aufgeschlossen. Nach M. v. Isser wurden die Gruben wegen Erschöpfung der Erzmittel um das Jahr 1675 dauernd aufgelassen.

Von Einbauten ist nichts mehr zu sehen, hingegen sind mehrere größere Halden vorhanden. In einem Kalkfelsen an etwas versteckter Stelle in einem Tälchen nahe westlich des Steiges von der Marienberger Alm zum Joch ist ein kurzer Versuchsstollen eingetrieben.

Ein künftiger Betrieb müsste das Vorkommen, das auch viel Zinkblende birgt, tief unten, etwa südwestlich der Marienberger Alm, unterfahren.

Der Bleiglanz enthielt nach älteren Analysen 30 bis 40 Prozent Blei und 12 bis 18 Gramm Silber in 100 Kilogramm Erz. Der Galmei und die Zinkblende ergaben 35 Prozent Zink, die Zinkblende auch ein bis zwei Prozent Cadmium.

Das Gewinnungsrecht hatte früher Max Flor in Nassereith. Gegenwärtig hat es die Gewerkschaft Dirstentritt, Tiroler Blei- und Zinkerzbergbau in Klagenfurt.

Auch östlich des Marienberger Joches, am Grünstein, wurde auf Erze gebaut.

Dieses Gebiet liegt aber schon außerhalb des eingangs umgrenzten Raumes.

Vier Kilometer südlich vom Marienberger Joch und fünf Kilometer östlich von Nassereith heißt in der Nähe des Weilers Weißland ein Gehöft Arzkasten Hier stand das Erzdepot für die Fronerze aus diesem Gewinnungsgebiet.

*

In neuerer Zeit hat der Innsbrucker Bergbau-Unternehmer A. L. Flory in den Jahren 1876 und 1877 die meisten der im Wannig-Massiv eingetriebenen und größtenteils längst verstürzten Gruben ausräumen lassen. M. v. Isser hat damals Grubenvermessungen durchgeführt, um ein richtiges Bild von den Lagerstättenverhältnissen zu erhalten. Zahlreiche Erzproben wurden analysiert. Durch alle diese Arbeiten sollten die Grundlagen für einen Großbetrieb geschaffen werden. Die angestrebte Vereinigung der Gewerkschaften Dirstentritt und Silberleithen kam aber nicht zustande. Mangel an Kapital und die Zersplitterung der vorhandenen Mittel verhinderten weitere Aufschlussarbeiten.

M. v. Isser empfahl für die Ausbeutung der Nassereith am nächsten gelegenen Baue den Vortrieb eines mindestens eineinhalb Kilometer langen Unterfahrungsstollens am Ausgang des Tieftales östlich Nassereith, wobei der von Osten kommende Strangbach die nötige Wasserkraft liefern sollte. Das Fehlen der immer wieder erhofften Fernpassbahn machte alle derartigen Projekte unausführbar.

Auch spätere Bemühungen (zuletzt im Jahre 1938), den Bergbau östlich Nassereith wieder zu beleben, hatten keinen Erfolg.

E. Bergbau am Tschirgant