Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 1

Von Direktor G[ustav]. Dieterich, Chemnitz.

(Vorgetragen auf der 48sten Hauptversammlung des Vereines deutscher Ingenieure 1907)

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 1

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 2

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 3

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 4

Das Deutsche Reich fand, als es vor nun beinahe einem Vierteljahrhundert Kolonialmacht wurde, nicht gerade noch die besten und meistversprechenden Länder, die auf der Erde noch aufzuteilen waren, zum Erwerb als Kolonien vor, sondern zum großen Teile Gebiete, die sich durch ihre natürliche Lage oder die Beschaffenheit des Bodens oder der Bevölkerung für Kolonisation am wenigsten eignen. Da man uns Deutschen häufig den Vorwurf macht, wir könnten nicht kolonisieren, und uns auf alle möglichen Länder und Völker, namentlich auf die alten Kolonialmächte, als Beispiele für die Art und Weise, wie überseeische Besitzungen dem europäischen Wirtschaftsgebiet anzugliedern sind, verweist, ist es für den deutschen Ingenieur sehr interessant, solche Beispiele überseeischer Kolonisation zu verfolgen, die, aus nichtdeutschen Ländern bestehend, doch unter hervorragender Nachhülfe der deutschen Industrie an das europäische Wirtschaftsgebiet angeschlossen worden sind.

Sieht man von politischen oder militärischen Erwägungen ab, so werden Kolonialgebiete von den Stammländern erworben entweder mit Rücksicht auf eine große kaufkräftige Bevölkerung, die dem Mutterlande Gelegenheit zur Ausfuhr seiner Erzeugnisse bietet, oder wegen der Bodenschätze land- oder forstwirtschaftlicher Natur, so dass die Kolonie als Lieferant für Getreide, Futtermittel, Vieh, Hölzer usw. für das Mutterland in Betracht kommt, oder schließlich wegen mineralischer Schätze, die als Erz, Kohle usw. der heimischen Industrie zugeführt werden können.

Wir selbst sind im Besitz von großen überseeischen Gebieten, auf deren Mineralreichtum zwar von der deutschen Industrie große Hoffnungen gesetzt werden, die jedoch aus mancherlei Gründen noch nicht soweit aufgeschlossen sind, dass sie uns nennenswerte Einnahmen gebracht hätten. Da wir aber an andern Ländern Beispiele für die Erschließung solcher in kolonialen Gebieten liegenden großen Erzfundstätten haben, die diesen Ländern ganz ungeheuere Vorteile gebracht haben und noch bringen, so kann es für uns den Wert eines Vorbildes haben, ihre Entwicklung zu betrachten, eines Vorbildes etwa in der Richtung, dass wir erwägen können, es entweder nachzuahmen oder an seinen Nachteilen zu lernen.

So verschieden die Erwägungen sind, die zum Erwerb von Kolonien bestimmen können, so verschieden ist auch der Einfluss, den die einmal erworbenen Kolonien auf das Mutterland ausüben. Ganz besonders ist dies der Fall bei der Angliederung solcher Gebiete an das europäische Wirtschaftsgebiet, die mineralische Rohstoffe liefern und Erze oder Kohlen abgeben können. Erstens vermehren sie mit den Rohstoffen, die sie liefern, den natürlichen Reichtum der Heimat; zum andern geben sie dem Heimatlande, sofern es, wie das Deutsche Reich, ein gewerblich erzeugendes Land ist, Gelegenheit, einen Teil seiner gewerblichen Erzeugnisse in Form von Bergwerkmaschinen, Eisenbahnen, Transportanlagen usw. der Kolonie zuzuführen. Letztere erhöht also damit den gewerblichen Umsatz, ferner aber kann sie, da das Bestehen von großen Bergwerkanlagen notwendigerweise im Laufe der Zeit zu einer Besiedelung durch europäische Arbeiter führen muss, auch als Abwanderungsgebiet für diejenigen Arbeitskräfte in Frage kommen, die aus irgend welchen Gründen das engere Heimatgebiet verlassen wollen; und schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Schiffahrt des Heimatlandes aus dem Transport der in der Erzkolonie gefundenen Rohstoffe ebenfalls Vorteile zieht, insofern, als ihr Gelegenheit zu nutzbringenden Frachten gegeben wird. Diese hier aufgeführten Umstände sind eigentlich so selbstverständlich, dass es kaum notwendig erscheint, sie zu erwähnen; aber diese Selbstverständlichkeiten werden alle beherrscht von der einen Erwägung: überseeische Kolonien und europäische Industriegebiete sind in ihrem innersten Wesen stets soweit von einander verschieden, dass selbst bei innigster Gemeinsamkeit beider die Verhältnisse des einen Gebietes auf diejenigen des andern nie und nimmer ohne weiteres übertragen, werden dürfen. Es wird stets an die Industrie, welche ein Kolonialgebiet aufschließen soll, die Hauptforderung zu stellen sein, an diese Arbeit mit vollkommener Unbefangenheit heranzutreten, sich vor allen Dingen von dem Gedanken loszumachen, europäische Verhältnisse oder überhaupt die Verhältnisse des Mutterlandes als Vergleichsmaßstab für diejenigen der Kolonie heranzuziehen. Denn es ist unter allen Umständen zu vermeiden, dass einer Kolonie Verhältnisse aufgezwungen werden, die sich wohl bei uns ganz gut bewährt haben mögen, die aber dort, an Stellen ganz andrer Kulturentwicklung, versagen müssen. Das, was hier in Deutschland auf der nach allen Seiten abgeglichenen blanken Fläche Jahrhunderte alter Wirtschaftsentwicklung die einzige Möglichkeit einer industriellen Auswertung ist, kann, wenn es ohne weiteres auf das unebene Geröll der jungen Kultur eines Kolonialgebietes übertragen wird, für dieses von größtem Unsegen werden.

Lassen Sie uns nun einmal vom Standpunkt des Ingenieurs die industrielle Erschließung eines Kolonialgebietes betrachten, das erst seit kurzer Zeit, seit etwa 50 Jahren, der Kultur erschlossen ist, anfangs unter rein staatlicher Verwaltung, in neuerer Zeit durch private Unternehmungen.

Vor der Ostseite des australischen Kontinentes, als dem letzten Ausläufer der indoaustralischen Inselgruppe, die einst Australien mit dem asiatischen Festland verband, liegt die Insel Neukaledonien zwischen, dem 20. und 22. Grad südlicher Breite, durchschnitten von dem 163. Längengrad östlich von Greenwich, ein französischer Kolonialbesitz, der insofern bemerkenswert ist, als er lange Zeit nicht sowohl zur Schaffung wirtschaftlicher Werte, sondern als Strafkolonie, als Verschickungsgebiet, gedient hat.

Seit etwa 7 Jahren hat Frankreich die Verschickung nach diesem Gebiet aufgehoben und ist daran gegangen, es rein wirtschaftlich und industriell aufzuschließen. Neukaledonien ist erst 1774 von Cook entdeckt worden, blieb dann bis 1853 herrenlos, und gelangte in diesem Jahr in den Besitz Frankreichs. Das Land selbst, so reizvoll es in landschaftlicher Beziehung ist, und trotz seines großen Erzreichtums und einer für australische Verhältnisse verhältnismäßig dichten Bevölkerung (etwa 55.000 Seelen), ist als Kolonie nur sehr schwer aufschließbar gewesen. Die dortige Flora bestand ursprünglich nur zu einem geringen Teil aus nutzbaren Gewächsen; hauptsächlich baut sich die Kokospalme in größeren Mengen von selbst an. Tropische Nutzgewächse lassen sich wohl züchten; doch fehlt es vielfach an genügend großen Flächen; bei einer Gesamtfläche der ganzen Insel von 2.000.000 ha kommen nur 400.000 ha für den Anbau in Betracht. So finden sich Kaffee- und Zuckerrohrpflanzungen und Vanillebestände über die ganze Insel zerstreut, immer nur verhältnismäßig kleine Mengen liefernd. Die Gebirge bestehen zum größten Teil, wenigstens in den südlichen Strichen des Landes, aus Serpentin, der die Bildung eines fruchtbaren, für Getreidebau geeigneten Ackerbodens sehr erschwert; denn die Verwitterungsprodukte des Serpentins sind zu Ackerbodenbildung nicht geeignet. Viehzucht kann wohl getrieben werden, aber auch nur an ganz eng begrenzten Stellen, da aus den vorerwähnten Gründen auch ausgiebige größere Weideflächen fehlen. In den oberen Gebirgsgegenden, die sich bis zu 1400 m erheben, befinden sich vorwiegend nackte Felsen, oder Bergkuppen, die mit farrenartigen Bäumen und harten Gräsern bewachsen sind; die Flusstäler sind alle sehr tief und steil eingeschnitten, haben sehr geringe seitliche Ebenen und bieten gleichfalls wenig Gelegenheit zur Anlage von größeren Ackerbau- oder Weideflächen. Nur in sehr harter Arbeit lässt sich dem Boden soviel abringen, wie nötig wäre, um eine größere europäische Bevölkerung zu ernähren. Aus diesem Grunde haben auch die Franzosen das Land zur Strafkolonie gemacht. Man glaubte, durch die Einführung der Sträflinge genügend Arbeitskräfte zu gewinnen, um diese harte, anfangs undankbare Arbeit zu leisten, hatte sich aber insofern getäuscht, als die landwirtschaftliche Entwicklung mit der Zunahme der Bevölkerung nicht Schritt hielt. Es ist nämlich auch zu beachten, dass, trotzdem die ganze Insel in den unteren und mittleren Teilen ungeheure Wälder enthält, diese Wälder doch nur wenig nutzbares Holz liefern. Wollte man also das Land wirtschaftlich wirklich ausnutzen, so musste man sich lediglich auf die Ausbeute seiner Erzlager beschränken.

Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde Jules Garnier mit der wissenschaftlichen Erforschung dieser großen Insel, die bei einer Länge von über 400 km durchschnittlich etwa 50 km breit ist, betraut. Er fand in großen. Ablagerungen Erze von bis dahin noch wenig angewandten Metallen, namentlich des Nickels, nach ihm dort Garniérite genannt, außerdem von Chrom, Kobalt; Kupfererze und Kohle waren schon seit 1846 bekannt, ihre Gewinnung ist aber in den letzten Jahren fast ganz wieder aufgegeben worden. Ferner findet sich dort noch Gold, silberhaltiges Bleierz, Zink-, Antimon-, Mangan- und Eisenerze, die jedoch in Bezug auf Ausbeute alle weit hinter dem Nickelvorkommen zurückstehen.

Die Nickelerze sind zum größten Teil Magnesiumnickelsilikate von der chemischen Formel

2 (NiMg) 5 Si4 O13 + 3H2O

Diese neukaledonischcn Erze sind frei von Schwefel. Arsen, Kobalt und Kupfer; die Nickelgewinnung gestaltet sich daher gegenüber den deutschen Erzen verhältnismäßig einfach, wenn auch mit der schweren Schmelzbarkeit infolge des hohen Magnesiumgehaltes gerechnet werden muss.

Der Metallgehalt der Erze ist sehr verschieden; er schwankt von 5 vH bis zu einigen 40 vH. Letztere Zahl findet sich nur sehr ausnahmsweise bei den sogenannten grünen Erzen, einzelnen Stücken von leuchtend grüner Farbe, während das hauptsächlich in Betracht kommende Erz: das gelbe Erz, von lehmartiger Farbe und Beschaffenheit, weich und bröckelig, meist nur 5 bis 10 vH Ni enthält.

Fig. 1.

Geologische Karte von Neukaledonien

Fig. 1. b.

Der selbe Kartenausschnitt in Google Maps:

Die geologische Gliederung der Insel ergibt sich aus Fig. 1. Sie ist sehr mannigfaltig und besteht, namentlich an der Ostküste, aus Granit, Glimmerschiefer, Urgesteinbildungen und sedimentären Ablagerungen, die zum Teil wieder von Eruptionsgesteinen überlagert sind, in denen sich die wertvollen Erze, namentlich Nickel und Kobalt, in einzelnen Nestern eingebettet finden.

Die Gesteinsart, in der das Nickelerz fast ausschließlich vorkommt, ist Serpentin, der die Oberfläche der Insel fast zu einem Drittel bedeckt und vorwiegend ihren südöstlichen Teil überlagert, woselbst auch das meiste Nickelerz gewonnen wird.

Vor den Küsten zieht sich ein dichter Gürtel von Korallenriffen hin, ein schweres Hindernis für die Schifffahrt. Während die Südwestküste ziemlich gegliedert ist und einige — wenn auch kleinere — gute Häfen besitzt, ist die Nordostküste mehr geradlinig und reich an Brandung.

Eine sehr wichtige Frage bei der Nutzbarmachung der Erdschätze in Neukaledonien war die Arbeiterfrage. Da die Verschickung schon vor längerer Zeit aufgehört hat, sind der Insel in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig Arbeitskräfte zugeführt worden. Um aber die Erzfundstätten auszubeuten, bedurfte es größerer Arbeitermengen. Die dort noch ansässigen Sträflinge (condamnés), deren Zahl von Jahr zu Jahr abnimmt, so dass etwa 1910 der letzte derselben verschwinden dürfte, sowie auch die nach Verbüßung ihrer Strafzeit dort gebliebenen Freigelassenen (libérés) konnten für die Minenarbeit nur sehr wenig in Betracht kommen, da sie sich, an die landwirtschaftliche Arbeit, die eine gewisse Ungebundenheit mit sich bringt, gewöhnt, nicht zu den Arbeiten in den Bergwerken oder zu den schwierigen und anstrengenden Transportarbeiten verstehen wollten. Die eingeborenen Kanaken konnten aber für eine regelmäßige industrielle Beschäftigung, wie dies ja fast in allen Kolonien zu bemerken ist, noch weniger in Frage kommen; sie sind freie Naturkinder, die sich keinem Zwang unterwerfen, den Wert des Geldes nicht kennen und deshalb zu regelmäßiger Arbeit bis heute noch fast vollkommen untauglich geblieben sind. Selbstverständlich bleiben auch die Lohnverhältnisse nicht ohne Einfluss. Den etwa bis zum Jahr 1900 zum Minenbetrieb herangezogenen Condamnés musste man für Verpflegung und Lohn täglich etwa 3 bis 3,50 frs für den Mann bezahlen. Diese unter dem Zwang ihrer Strafe arbeitenden Leute leisteten natürlich nicht annähernd so viel wie freie Arbeiter und konnten schon wegen des häufigen Wechsels in den Beständen der Mannschaft auf die Dauer nicht befriedigen. Für die Libérés mussten schon Löhne von 5 bis 5,60 frs gezahlt werden. Diese Freigelassenen unterwarfen sich aber keinerlei Kündigung, wurden von einem Tage zum andern ausgelohnt und liefen ebenso von einem Tage zum andern wieder weg, wenn sie nur gerade so viel Geld verdient hatten, wie sie zur Befriedigung ihrer nicht erheblichen Bedürfnisse brauchten. Es war auch unmöglich, irgendeinen Zwang auf sie auszuüben, so dass auch diese Gruppe der Bevölkerung in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder ausscheiden musste. Wie schon erwähnt wurde, kommen aber auch die Eingeborenen, die Kanaken, als Arbeiter sehr wenig in Betracht, einerseits wegen der Unregelmäßigkeit, mit der sie zur Verfügung stehen, dann aber auch wegen ihrer geringen Leistungsfähigkeit. Es ist eine bekannte Erscheinung, dass die den dunklen Rassen angehörigen Eingeborenen gegenüber den Rassen hellerer Hautfarbe in Bezug auf gewerbliche Leistungsfähigkeit sehr weit zurückstehen. Das haben wir in Afrika am eigenen Leibe genügend erlebt; wir finden es bestätigt bei den Negern der Vereinigten Staaten von Nordamerika, die trotz durchschnittlich großer Körperkräfte als Industriearbeiter nur schwer verwendbar sind, wir sehen es an den dunkelfarbigen Eingeborenen Südamerikas und finden es weiter bestätigt an den als Industriearbeiter sehr leistungsfähigen Japanern und Chinesen. Das einzige, wozu sich die Kanaken eignen, ist die Tätigkeit der Träger und der Stauer auf Schiffen, letzteres besonders deshalb, weil sie an den Verkehr auf dem Wasser gewöhnt sind und nicht seekrank werden. Es ist dies ein sehr wichtiger Umstand; denn bis vor kurzem mussten die Erzschiffe weit draußen in freiem Meere mit Hülfe von Schuten beladen werden, oftmals unter den schwierigsten Verhältnissen am Rande kräftiger Brandung. Die Löhne dieser Eingeborenen sind allerdings niedrig genug; der Aufwand für den einzelnen Arbeiter belief sich einschließlich eines kleinen baren Lohnes auf 40 bis höchstens 50 frs im Monat, welcher Betrag sich zusammensetzte aus der ihnen zu liefernden Verpflegung, Tabak, der nur sehr spärlichen Kleidung und, was bei derartigen Leuten eigentlich verwunderlich ist, Seife. Ein hervorstechender Zug dieser Polynesier ist ihre große Reinlichkeit, ein Bedürfnis, das sie auch vielfach von den schmutzigen Arbeiten in den Erzgruben abhält.

Nachdem diese drei Arbeitergruppen versagt hatten, handelte es sich darum, einen Stamm von Arbeitern dorthin zu bekommen, der eine geregelte Ausbeutung der Erzgruben zuließ. Arbeiter von Europa einzuführen, musste man sich von vornherein versagen, schon mit Rücksicht auf das Klima. Wenn auch das Klima mit zu den besten und gesundesten der Tropen gehört, so darf doch nicht übersehen werden, dass die durchschnittliche Jahrestemperatur sehr hoch liegt; selbst in den kältesten Tagen des Jahres fällt die Temperatur höchstens stundenweise einmal auf 12° C, bewegt sich im übrigen aber immer zwischen 20 und 40°. Infolgedessen werden auch zugewanderte europäische Arbeiter sehr leicht schlaff und verlieren nach kurzer Zeit bedeutend an ihrer Leistungsfähigkeit. Man ist deshalb in neuerer Zeit dazu gekommen, die sich allen Klimaten und allen Arbeitsverhältnissen leicht anpassenden Japaner einzuführen. Diese Leute werden nun aber nicht etwa einzeln gewonnen, sondern durch Vermittlung japanischer Gesellschaften immer in großen Gruppen eingeführt; sie werden auf mindestens 5 Jahre verpflichtet, stehen unter der Leitung eines besonderen Inspektors und werden im Durchschnitt mit etwa 5 frs für den Tag ausgelöhnt. Die Erfahrungen mit diesen Leuten sollen sehr gut sein. Der Japaner ist ja von Natur sehr mäßig und arbeitsam und, was besonders dort in Betracht kommt, persönlich ziemlich zurückhaltend. Es besteht deshalb auch nicht die Gefahr, dass diese japanischen Arbeiter sich mit den Eingeborenen oder den dort ansässigen Europäern vermischen und schließlich ein fremdes Element in die Bevölkerung hineinbringen. Die eingeführten japanischen Arbeiter bleiben in einer Gruppe geschlossen die ganzen 5 Jahre zusammen und kehren nach Ablauf ihres Kontraktes sämtlich in die Heimat zurück, nachdem sie von einer neuen Gruppe abgelöst worden sind.

Die Insel ist als französische Staatskolonie einem Gouverneur unterstellt, der an der Spitze der Landesregierung steht; im übrigen lässt man den konzessionierten Minengesellschaften, sofern sie ihre Verpflichtungen erfüllen, vollständig freie Hand.

Die Minenkonzessionen werden derart erteilt, dass das Gelände im Besitz der Kolonie bleibt, und dass von der benutzten Grundfläche eine jährliche Abgabe (früher 60 Centimes für 1 ha, neuerdings eine jährlich wachsende Steuer) als Ausfuhrvergütung an den Staat zu entrichten ist.

Konzessionen sind von der französischen Regierung an die verschiedensten Nationalitäten erteilt worden. So bestehen solche kleineren Umfanges für deutsche und amerikanische Gesellschaften; u. a. ist die Firma Basse & Selve in Altena (Westfalen) zu erwähnen, deren Begründer Selve die Nickelfabrikation in Deutschland eingeführt hat. Die größte Bedeutung hat jedoch der Betrieb der französischen Gesellschaft „Le Nickel“ in Paris erlangt, die vorwiegend Gruben in der Nähe des Thio, eines die Insel südnördlich durchquerenden Flusses, besitzt; ihre Bergwerke erstreckten sich ursprünglich über die Thio-Hochebene, seit etwa 12 Jahren aber hauptsächlich über das wertvolle Bornet-Gebiet. Für die deutsche Industrie ist diese Gesellschaft durch ihr Werk in Iserlohn (vorm. Fleitmann & Witte) von Bedeutung geworden.

In Neukaledonien beschäftigt die Gesellschaft „Le Nickel“ etwa 1700 Angestellte, die zum größten Teil um die Stadt Thio — ursprünglich eine französische Mission — angesiedelt sind. Ihre Produktion an Reinnickel — von 99 bis 99,5 vH Ni — betrug im Jahr 1880 etwa 200.000 kg, im Jahre 1905 etwa 4.000.000 kg.

Die genannten Gesellschaften bringen das Nickel aus seinen Erzen auf rein chemischem Weg aus. In neuerer Zeit hat die Allgemeine Elektrometallurgische Gesellschaft in Papenburg, die nach einem elektrolytischen Verfahren von Dr. Savelsberg arbeitet, größere Bedeutung für Deutschland erlangt, da sie, ebenfalls ausschließlich neukaledonische Erze verarbeitend, trotz verhältnismäßig kurzen Bestehens heute schon eine Jahreserzeugung von 4 bis 500.000 kg auf weist 1).

1) Das Verfahren dieser Gesellschaft dürfte größerem Interesse begegnen, weshalb es hier kurz beschrieben werden mag, wenn auch mit Rücksicht auf die gebotene Geheimhaltung nur in großen Zügen.

Zunächst sind die stark mulmigen Erze zu sintern, da es nicht möglich ist, sie in rohem Zustand zu verschmelzen. Es entsteht: ein grober Sinterstein, dessen Stücke widerstandsfähig genug sind, um in Schachtöfen auf eine Matte von etwa 45 vH Nickelgehalt verschmolzen zu werden. Der Schmelzvorgang wird aber ferner durch die vorhergehende Sinterung sehr gut vorbereitet und erleichtert, da die Erze auch wegen ihres hohen Magnesiagehaltes an sich sehr schwer schmelzbar sind. Nach andern Verfahren werden die Erze vor dem Verschmelzen brikettiert, ein verhältnismäßig teures und umständliches Verfahren, das durch die Sinterung und erste Verschmelzung überflüssig wird. Die 45prozentige Nickelmatte stellt nachher einen Stein von feinblasiger metallglänzender Beschaffenheit dar, der durch weiteres Umschmelzen auf eine Feinmatte von 75 bis 80 vH angereichert wird. Diese Feinmatte, ebenfalls ein sehr spröder blasiger, aber schon vollständig metallischer Stein, lässt sich leicht zerkleinern; sie wird auf Kugelmühlen fein gemahlen, und das Pulver bildet dann den Ausgangsrohstoff für das eigentliche elektrolytische Verfahren nach den Patenten von Savelsberg und Wanschaff. Das 80prozentige Nickelpulver wird mit Chlor gelaugt, wobei eine grüne Chlornickellösung entsteht, die elektrolytisch in Nickel und Chlor zerlegt wird. Das an der unlöslichen Anode frei werdende Chlor dient im Kreislauf immer wieder zur Lösung neuer Mengen von Nickel in der Feinmatte. Das Reinnickel mit einem Gehalt von 99,5 bis 99,7 vH setzt sich an der Kathode in Form eines dichten, etwa 10 mm dicken festen metallischen Niederschlages ab. Die Kathoden werden 45 bis 50 kg schwer und gelangen so in den Handel. Auf Wunsch der Käufer werden die Platten auch auf den Werken eingeschmolzen und das Nickel granuliert.

Von der Tragweite der ersten Erzfunde machte man sich ursprünglich keinen richtigen Begriff, da man sich über die Verwendung des Nickels selbst lange Zeit nicht ganz klar werden konnte. Bekannt ist ja, dass Nickelerze seit Jahrhunderten in Deutschland, namentlich in Sachsen und dem Siegerland, gefunden, aber als unverwendbar auf die Halde gestürzt worden sind; erst als man erkannt hatte, dass das Metall in Bezug auf Oxydationsfähigkeit an der Luft, ja selbst beim Glühen an der Luft, dem widerstandsfähigsten Edelmetall, dem Golde, sehr nahe kommt, hatte man ein Verwendungsgebiet dafür gefunden, das sich sehr bedeutend ausdehnte, als verschiedene Vorfahren, es galvanisch auf andre Metalle niederzuschlagen und diese so vor Oxydation zu schützen, gefunden waren. Die weitere Eigenschaft des Nickels, kupferhaltige rote oder gelbe Legierungen weiß zu färben, erweiterte sehr bald das Verwendungsgebiet; zur Herstellung silberähnlicher Legierungen, wie Neusilber, Münzmetall usw., wurde es bald allgemein benutzt. Sodann, hat es sich namentlich auch in der elektrotechnischen Industrie als Material für Widerstände eingeführt, ebenso wie es auch trotz seines verhältnismäßig hohen Preises neuerdings zur Herstellung von Haushaltungs- und Gebrauchsgegenständen, Küchengeräten usw. verwendet wird. Aber alle diese Verwendungsarien haben nicht, vermocht, dieses eigenartige Metall derart in Aufnahme zu bringen, dass eine bis zu einem gewissen Grade gehende Überproduktion hätte vermieden werden können, und selbst der Bedarf der Stahlwerke für die Herstellung von Stahl-Nickel-Legierungen, des sogenannten Nickelstahles, genügte nicht, um eine unbeschränkte Ausbeutung der verschiedenen Nickelerz-Fundstätten der Welt zu gewährleisten. So sehen wir denn den eigentümlichen Fall, dass trotz steigenden allgemeinen Bedarfes die Erzgruben mehr liefern, als gebraucht wird, wozu die amerikanischen und namentlich die kanadischen Bergwerke ein gutes Teil beigetragen haben. Dies ist von umso größerer Bedeutung, als schon die bergmännische Gewinnung, noch mehr aber die Aufbereitung und Verhüttung, außerordentlich teure Verfahren erfordert, die nur dann gewinnbringend sind, wenn sie mit großen Mengen vorgenommen werden.

Hierzu kommt noch die weitere Schwierigkeit, dass die neukaledonischen Nickelerze im Durchschnitt einen sehr geringen Metallgehalt besitzen. Während die zuerst dort gefundenen grünen Erze unter Umständen einen Metallgehalt bis zu 30 und 40 vH aufwiesen, hat es sich bald gezeigt, dass dies nur einzelne ganz seltene Stücke sind, dass aber im Durchschnitt mit nicht mehr als höchstens 7 vH Metall gerechnet werden darf. Dabei ergibt sich, da namentlich bei dem sand- und lehmförmigen Erz auch noch ein Feuchtigkeitsgehalt bis zu 25 vH in Rechnung zu ziehen ist, dass auf 1 t zu fördernden Roherzes nur etwa durchschnittlich 55 kg Metallnickel entfallen. Dieses Missverhältnis zwischen Metallgehalt und taubem Gestein ist natürlich ein großes Hindernis für die Lagerung und den Transport dieser Erze nach Europa. Ein solcher Transport lässt sich nicht gut umgehen, da in der Nähe der Erzfundstätten keine Nickelhütten angelegt werden können. Es wurden zwar Mitte der achtziger Jahre Versuche gemacht, in Nouméa Hochöfen zum Ausbringen des Nickels zu errichten, doch mussten diese Versuche sehr bald wieder aufgegeben werden, und man musste sich wohl oder übel damit abfinden, die Erze unverhüttet nach Europa zu schaffen. In Bezug auf die Lagerung der großen Erzvorräte die notwendig sind, um entsprechend der jeweiligen Marktlage den Bedarf zu regeln, konnte man sich aber schon eher helfen, indem man es vorzog, diese Vorräte nicht auf den teuren europäischen Industrieplätzen, sondern auf dem billigen Gelände in der Nähe der neukaledonischen Erzgrube; und am Verschiffungshafen aufzustapeln. Dazu mussten die Lagerstätten mit den entsprechenden Umschlag- und Transporteinrichtungen versehen werden.

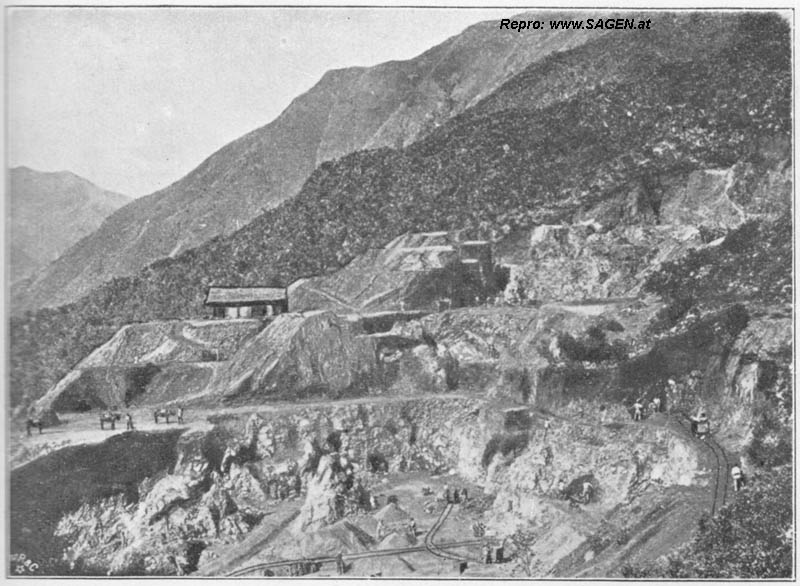

Die Erzfundstätten befinden sich, wie schon erwähnt, in teils sehr unzugänglicher Lage im hohen Gebirge, meistens auf den Kuppen der Berge; oftmals sind die Nester um Drusen über ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern ganz unregelmäßig verteilt. Das Vorkommen schwankt zwischen Stücken in Faustgröße und Nestern von mehreren hundert Kubikmetern, wenn letztere auch sehr selten sind. Jedenfalls ist die bergmännische Gewinnung der Erze durch Tagebau — einfaches Abgraben, oftmals Terrassenbau —, Fig. 2, ziemlich einfach. Den größten und wichtigster Teil der Arbeiten bildet der Transport zur Küste und der Umschlag an dieser nach den Schiffen: die Ausbildung des Verkehres zwischen Grube und Lager, zwischen Lager und Schiff.

Fig. 2.

Nickelerzgrube im Bornet-Gebiet

In einem Lande, das unter den eingangs geschilderten Verhältnissen steht, kann sich natürlich der Verkehr nicht mit einem Schlag entwickeln. Es ist daran festzuhalten, dass dort, wo die natürlichen Verhältnisse dafür gegeben sind, der erste Aufschluss und das erste anzulegende Verkehrsmittel stets die Eisenbahn ist und bleiben wird. Diese natürlichen Verhältnisse lagen aber hier ganz außerordentlich günstig insofern, als von den Hauptgruben nach der Niederlassung am Meer ein ziemlich geradliniges Flusstal, das Tal des Thio, führt, das auf etwa 15 km Länge ein Gefälle von kaum 25m hat. So wurde dann auch zunächst von der Küste aus eine Eisenbahn, Fig. 3 und 4, nach dem Innern des Landes geführt, die eine erste Verbindung zwischen dem Erzgebiet und den Anlegestellen der Schiffe darstellt. Die von Arthur Koppel, Berlin, gebaute Eisenbahn folgt im wesentlichen dem Zuge des Flusstales; sie muss aber vor dem ziemlich schroff ansteigenden Gebirge, auf dessen Höhe sich die Haupterzfundstätten befinden, Halt machen. Solange die Erzproduktion klein war, genügte es, die gefundenen Erze durch Menschen, oder Ochsen nach der Eisenbahnstation zu bringen; man konnte dann wenigstens den Hauptweg auf der Bahn machen. Bei dem ohnehin bedeutenden Fundwerte der Erze spielt, solange der Unterschied zwischen Transportkosten und Fundwert nicht allzu groß ist, ein solcher Handzwischentransport noch keine wichtige Rolle, namentlich, wenn die Erzeugung keine sehr erhebliche Höhe erreicht.

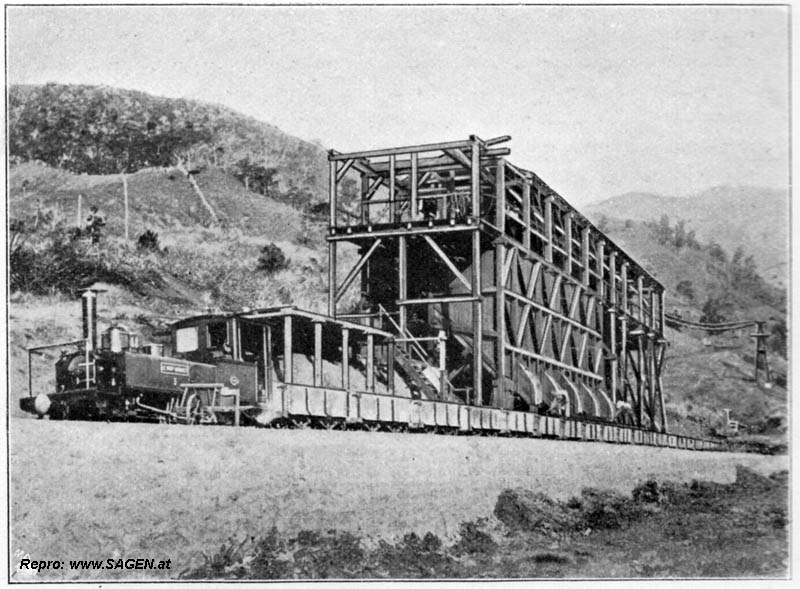

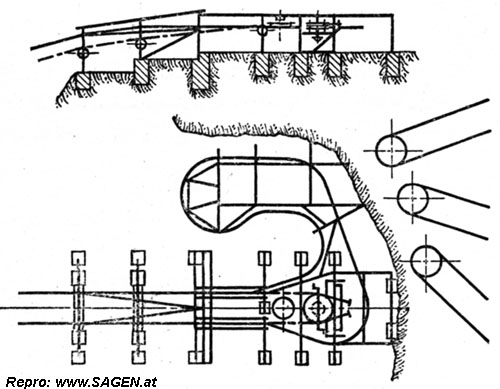

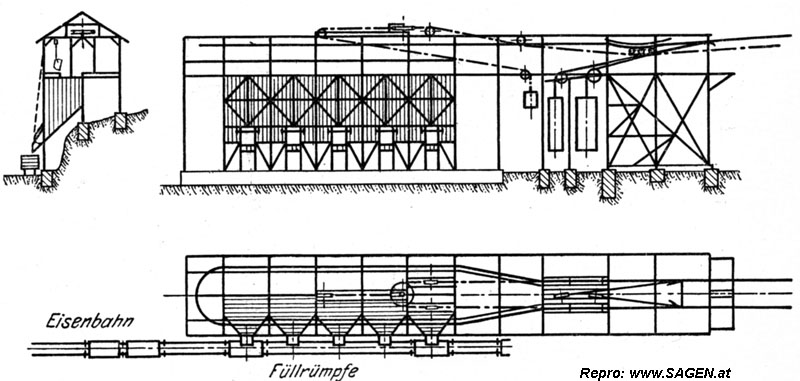

Fig. 3.

Endstation der Eisenbahn vor dem Gebirge und Füllrumpfanlage mit Entladestation

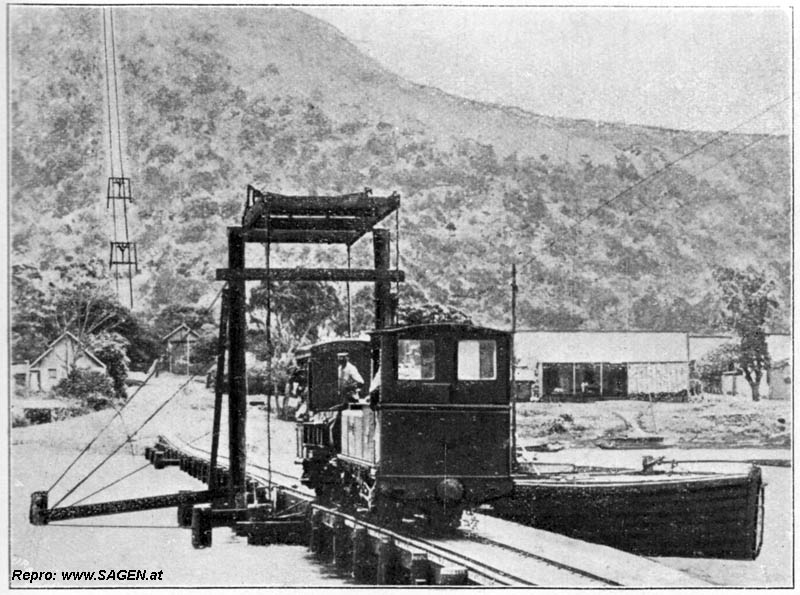

Fig. 4

Seitenlinie der Eisenbahn auf der Thio-Hochebene und Anschluß an die Drahtseilbahn

Mit der Steigerung der Erzeugung wird jedoch der Transport vorwiegend durch Handarbeit oder Zugtiere nicht billiger, sondern teurer. Es ist dies eine Erscheinung, die sich in neubesiedelten Ländern oft wiederholt. Solange es sich um die Unterhaltung und Bezahlung verhältnismäßig geringer Mengen von Arbeitern handelt, lässt sich dies ziemlich wohlfeil ausführen; mit der Zunahme der Arbeiterzahl, die an einem Punkte vereinigt werden muss, geht nun aber nicht etwa eine Verbilligung der Verpflegung Hand in Hand, sondern oftmals im Gegenteil eine Verteuerung: je mehr Leute an einem Platze zusammen sind, um so größer werden die Bedürfnisse und Ansprüche des einzelnen. Mit diesen Ansprüchen steigen dann aber auch die Löhne, und mit dem Steigen der Löhne tritt eine allgemeine Erhöhung des Lebensunterhaltes bei gleichzeitiger Verminderung der Durchschnittsleistung des einzelnen Arbeiters unter allen Umständen ein. Man muss deshalb, sobald sich irgendwie die Notwendigkeit ergibt, eine bestimmte, von den örtlichen Verhältnissen abhängende Anzahl von Arbeitern an einem Platze zusammenzuziehen, darauf sehen, das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Lohnaufwand, der sich nicht auf den Arbeiter, sondern auf die Tonne des zu fördernden Materiales bezieht, und dem Werte der zu fördernden Materialgesamtmenge wieder in Gleichgewicht zu bringen. Hierbei darf man nicht vergessen, dass, wie erwähnt, mit einer höheren Bezahlung nicht etwa die Leistung der Arbeiter steigt, dass also einem höheren Lohnaufwand nicht auch eine höhere Arbeitsleistung entspricht, sondern dass eine solche nur dann zu erreichen ist, wenn dem Arbeiter gleichzeitig entsprechende mechanische Hülfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Es war deshalb also zunächst nötig, die Gruben wieder mit der Eisenbahn in mechanische Verbindung zu bringen, um den Handtransport loszuwerden. Da die Gruben aber auf nur wenige Kilometer Entfernung mehrere hundert Meter über der Anfangsstation der Eisenbahn liegen, konnte irgendein anders Transportmittel als die Drahtseilbahn hierfür nicht in Betracht kommen. Die Verlängerung der Adhäsionsbahn durch eine Zahnradbahn würde Kosten erfordert haben, die in gar keinem Verhältnis zu der späteren Bahnleistung gestanden hätten. Ferner war noch zu berücksichtigen, dass der gesamte Transport zwischen Gruben und Eisenbahn fast nur in der Richtung von oben nach unten zu erfolgen hat, dass also bei einer Eisenbahn mit ihrem ungünstigen Verhältnis zwischen toter Zuglast und geförderter Nutzlast die Rückfahrt der leeren Züge nach oben ebenfalls ganz bedeutende Kosten verursacht haben würde, die durch nichts auszugleichen gewesen, wären. Die Drahtseilbahn dagegen läuft unter den vorliegenden Verhältnissen vollständig ohne Zuführung einer äußeren Kraft, und das Gewicht der niedergehenden Erzmengen genügt, die Bahn in dauerndem Betrieb zu halten. Den einzigen Grund, den man gegen die Anlage eines andern Transportmittels in Verbindung mit der Eisenbahn hätte anführen können, wäre das Zwischenumladen gewesen. Doch auch dieser Grund konnte nicht stichhaltig sein, da die einmal bestehende Eisenbahn unterbrochenen Zugbetrieb hat, während die Gewinnung der Erze ununterbrochen vor sich geht. Die in den Betriebspausen zwischen zwei Zügen gebrochenen Erze hätten ohnehin aufgestapelt werden müssen, und von diesen Stapeln aus wären die Züge, auch wenn sie bis nach den Gruben hinaufgefördert worden wären, zu beladen gewesen. Dieser Ausgleich zwischen dem mit Unterbrechungen arbeitenden Zugbetrieb und dem ununterbrochenen Betrieb der Gruben ergab sich aber bei Anwendung der Drahtseilbahn einfach dadurch, dass an der Endstation der Eisenbahn ein größeres Erzlager in Gestalt eines Rumpfes angelegt wurde, Fig. 3, der genügend groß bemessen war, um die zwischen 2 Züge fallende Erzmenge aufzunehmen. Hierdurch vermied man auch die Anlage größerer Lagerplätze in den Gruben selbst, die eine solche Belastung schon deshalb nur schwer vertragen, weil, wie erwähnt, die Nickelerze nur in einzelnen Nestern, teilweise nur in einzelnen Knollen vorkommen, so dass sie aus dem ziemlich weit auseinander gezogenen Gebiet erst zusammengetragen werden müssen.

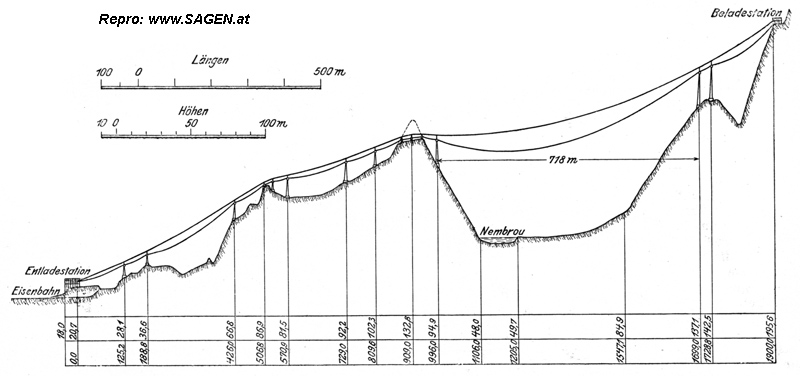

Fig. 5

Längsprofil der Drahtseilbahn nach den Bornet-Gruben

Fig. 6 und 7.

Beladestation

Fig. 8 bis 10.

Entladestation

Das Gebirge zwischen der Eisenbahn und dem Grubengebiet ist ziemlich schwierig, wie aus den Abbildungen und dem Längsprofil, Fig. 5, sowie aus Fig. 6 bis 10 hervorgeht. Es sind bedeutende Steigungen zu überwinden, und es kommt auch eine ziemlich große Spannweite von fast ¾ km vor. Die Drahtseilbahn ist von Adolf Bleichert & Co. in Leipzig erbaut worden, und zwar unter Verwendung selbsttätiger Kupplungen, bei denen das Wagengewicht zum Festklemmen des Zugseiles an den Wagen verwendet wird; denn diese Anordnung hat sich besonders für schwierige Gebirgsanlagen auch unter ungünstigen meteorologischen Verhältnissen bis heute bestens bewährt (Vergl. Z. 1906 S. 1774). In der dortigen Gegend kommen zwar keine Schneefälle, die schlimmsten Feinde aller mechanischen Transportmittel, in Frage, wohl aber schwere Stürme, Taifuns, die vom Meere heraufkommen und sich oftmals als Wirbelstürme bis weit in das Gebirge hinauf fortpflanzen. Aus diesem Grunde werden alle Gebäude in der Nähe der Küste mit Drahtseilen gesichert, die über die Dächer gezogen und am Boden angepflockt werden. Es hat sich ergeben, dass seit Inbetriebnahme der Drahtseilbahn keinerlei Störung oder Betriebsunterbrechung durch Stürme herbeigeführt worden ist.

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 1

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 2

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 3

Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien - Teil 4

Quelle: G. Dieterich, Die Aufschließung der Nickelerzlagerstätten in Neukaledonien, in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 16. November 1907, Nr. 46, Band 51, S. 1805 - 1815, Nr. 47, 23. November 1907, S. 1858 - 1867.

Rechtschreibung behutsam angepasst: Wolfgang Morscher.

© digitale Version: Wolfgang Morscher, www.SAGEN.at