Die Basiliskensage

Unter den aus dem Altertume übernommenen Vorstellungen von fabelhaften Ungeheuern spielt auch die Basiliskensage eine große Rolle.

Der Basilisk sollte ein Tier sein, das nur unter besonderen Zufällen entstehen könne. Nach einer bei orientalischen Völkern verbreiteten Sage entsteht ein Basilisk, wenn ein von einem Hahn gelegtes Ei von einer Kröte oder Schlange ausgebrütet wird. Der Basilisk tötet durch seinen giftigen Hauch, aber auch schon durch seinen Blick, den „Basiliskenblick“. Bei Aristoteles ist der Basilisk noch eine einfache Schlange, aber bei Plinius ist er, wie schon sein Name andeutet (12), der unbeschränkte König alles Lebendigen. Zurzeit des Albert von Bollstaedt, genannt Albertus Magnus (1193 - 1280) nahm die Basiliskensage bestimmtere Formen an; es heißt jetzt, dass der Basilisk einen Hahnenkopf mit einer Krone oder einem Kamm besitze, einen plumpen beschuppten Rumpf mit acht Hahnenfüßen und einen langen Schlangenschwanz (Tafel V, untere Figur). Er entstehe, wenn ein achtjähriger Hahn ein Ei lege, das von einer Kröte bebrütet werden müsste, um den Basilisken entstehen zu lassen.

Über einen in Wien im Jahre 1212 „getöteten“ Basilisken haben wir eine Sage überliefert, die deshalb hier ausführlicher erzählt werden soll, weil sich der besagte Basilisk bis auf den heutigen Tag erhalten hat und uns, wie Eduard Suess (13) im Jahre 1862 nachgewiesen hat, deutlich den Weg zeigt, wie die Sage entstanden sein dürfte.

(12) Basileus (griechisch): König.

(13) Der Boden der Stadt Wien. Wien, bei Braumüller, S. 142.

Zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts lebte im Hause Schönlaterngasse 7 der Bäckermeister Martin Garhibl (14), ein böser, hartherziger und geiziger Mann, der seinem holden Töchterchen Apollonia und seinen Gesellen schwere Stunden bereitete, so dass von den letzteren nur Hans das Gelbhaar allein bei dem bösen Meister aushielt.

(14) Die Namen dürften freie Erfindung aus späterer Zeit sein.

Was die Ursache des Bleibens des Gesellen Hans bei dem bösen Meister war, ist leicht zu erraten.

Nach einiger Zeit bat Hans den Vater um die Hand seiner Tochter.

In hellem Zorn wies ihm jedoch der erboste Meister die Türe, mit dem höhnischen Rufe: „Sobald dieser Hahn, der sich so patzig wie Du benimmt, ein Ei gelegt haben wird, sollst Du meine Tochter zum Weibe erhalten!“

Nach einiger Zeit, als eben der Vater wieder einmal, nachdem Hans seiner Wege gezogen, seiner Tochter seinen Schwur wiederholte, hörte man den Hahn kräftig krähen und gackern und sah noch, wie er über das Dach flog. Im selben Augenblick erscholl im Hofe des Bäckerhauses ein Schreckensschrei.

Durch die rasch zusammengelaufene Menge bahnte sich der Stadtrichter Jakob von der Hülben mit seinen Knechten Bahn, um nach dem Rechten zu sehen.

Nun hieß es, die Magd sei eben am Brunnen gewesen, um Wasser zu schöpfen, sei aber zu Tode erschrocken, als aus dem Brunnen verwunderliches Geflunker blitzte und gräulicher Gestank hervordrang. Ein mutiger Lehrjunge, der sich, an ein Seil gebunden, in den Brunnen hinabgelassen hatte, erzählte, dass unten ein greuliches Tier mit zackigem Schuppenschweife, wunderlich glühenden Augen und warzigen Füßen sitze und auf dem Kopfe ein Krönlein trage. Es sehe aus, als wäre das Ungetüm aus einem Hahne, einer Schlange und einer Kröte zusammengesetzt.

Ein gelehrter Doktor erklärte endlich der erstaunten Menge, dass das Tier ohne Zweifel ein Basilisk sein müsse, den schon der berühmte Plinius beschrieben habe. Es könne nur getötet werden, wenn man ihm einen Spiegel vorhalte, denn dann entsetze sich das Unwesen so über sein eigenes Aussehen, dass es vor Wut zerberste.

Zum Glück nahte ein Retter in der Gestalt des verschmähten Hans. Er ließ sich, einen Spiegel als Schild vorhaltend, in den Brunnen hinab, worauf der Basilisk zersprang.

Zum Lohne für die Rettung vom Basilisken musste der Bäckermeister wohl oder übel darein willigen, dass Hans seine Tochter heimführte.

Um aber diese Begebenheit den Nachkommen dauernd ins Gedächtnis einzuprägen, wurde ein getreues Abbild des Basilisken an der Außenmauer des Hauses angebracht, wo er sich noch heute befindet.

In einer Nische des Hauses wurde bei dessen Renovierung im Jahre 1577 eine Inschrift angebracht, die leider seit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts spurlos verschwunden ist. Nach alten Berichten lautete sie:

„Anno domini MCCII.

ward erwelt kaiser Friedrich der II. Unter seinem regiment ist von einem hann entsprungen ein Basiliske, welcher obstehender figur gleich, und ist der brunn voll angeschüttet worden mit erden, darinnen solligs thier gefunden worden ist, ohne Zweifel, weil ob seiner giftigen aigenschaft viel menschen gestorben und verdorben seind. Renoviert anno 1577 durch den hausherrn Hannsz Spannring, Buchhandler.”

Der noch heute erhaltene Basilisk des Hauses Schönlaterngasse 7 in Wien (Tafel V) bietet ein wirklich merkwürdiges Bild dar. Dem aus Sandstein bestehenden Gebilde ist ein Schnabel angesetzt, das Haupt erscheint mit einer Krone verziert und der plumpe Rumpf läuft in einen stilisierten, fächerartig zerteilten Schwanz aus.

Nun sagt zwar die leider heute verlorene, allerdings scheinbar getreu überlieferte Inschrift nur, dass der Basilisk „obstehender Figur gleich“ war; anderseits hebt die Inschrift aber ausdrücklich hervor, dass der Basilisk im Brunnen gefunden worden sei und dass er einen sehr verderblichen Einfluss ausgeübt habe.

Die Untersuchung des „Basilisken“ durch Eduard Suess im Jahre 1862 hat zu folgenden Ergebnissen geführt.

Der Boden Wiens wird zu einem großen Teil von den Schichten der sogenannten Pontischen Stufe des oberen Tertiärs gebildet und zwar gehören diese durch das Vorkommen der Muschelgattung Congeria gekennzeichneten und daher nach ihr benannten Congerienschichten dem unteren Pliozän an. Die Hauptmasse dieser Schichten besteht aus blaugrauen oder grünlichgrauen Tonen, die wie in früheren Zeiten noch heute in den großen Ziegeleien am Laaerberge bei Wien, bei Inzersdorf usw. zu Ziegeln verarbeitet werden. Diese Tone oder, wie sie in der Gegend von Wien genannt werden, „Tegel“, sind gelegentlich von Zwischenschichten eines feinen, blaugrauen oder grüngrauen Sandes durchzogen, der mitunter zu harten Sandsteinlagen oder wenigstens zu Lagen von einzelnen verfestigten Partien, sogenannten „Konkretionen“, verkittet ist. Diese Konkretionen besitzen oft eine abenteuerliche und die Phantasie herausfordernde Gestalt und auch heute noch werden derartige eigentümlich gestaltete Bildungen von den Arbeitern mit allen möglichen Dingen verglichen.

Diese Sandsteinplatten oder die Lagen mit knolligkugeligen Konkretionen pflegen nun in den Congerienschichten als Decke von gröberen Schottern und Sanden aufzutreten, die meist Wasser führen. In früherer Zeit, als Wien noch keine Hochquellenleitungen besaß, und die Wasserversorgung der Stadt ausschließlich durch Hausbrunnen geschah, war es den Brunnenmeistern eine bekannte Tatsache, dass beim Abteufen von Brunnen unmittelbar nach dem Durchstoßen einer solchen Sandsteinplattenschicht das Wasser aufzusteigen pflegte.

Noch jetzt kann man bei der Anlage von Brunnen außerhalb des Weichbildes der Stadt Wien beobachten, dass das Wasser, das in den Congerienschichten aufgeschlossen wird, sehr häufig einen übeln Geruch besitzt und namentlich in der ersten Zeit nach seinem Erschließen durch eine Brunnenbohrung von starken Gasausströmungen (Schwefelwasserstoff) begleitet ist.

Der „Basilisk“, der uns erhalten geblieben ist, ist nun nach den Untersuchungen von E. Suess nichts Anderes als eine solche Sandsteinkonkretion, wie sie bei Brunnengrabungen im Bereiche der Congerienschichten im Boden Wiens häufig anzutreffen sind.

Es liegt nun sehr nahe, anzunehmen, dass bei einer im Jahre 1212 durchgeführten Brunnengrabung im Hause Schönlaterngasse 7 nach Durchstoßen der Schicht mit Konkretionen eine auffallend starke Ausströmung von Schwefelwasserstoffgas stattfand. Bei der allgemeinen Stellungnahme der damaligen Zeit zu solchen Erscheinungen kann es nicht Wunder nehmen, dass man auf die Vorstellung von einem Basilisken geführt wurde, der nun die Verantwortung für die übeln Dünste tragen musste, die aus dem Brunnen strömten.

Die Ausschmückung des später aus dem Brunnen gehobenen Sandsteinsphaeroids mit Schnabel, Schweif und Krone wird wohl schon bei Anbringung des Wahrzeichens am Hause erfolgt sein; spätere Zutaten sind der heute nur mehr in wenigen Resten sichtbare blaugrüne Anstrich des vermeintlichen Ungetüms, das sicher auch dem an der Rückseite des Hauses mündenden Sackgässchen den Namen „Drachengasse“ verschafft hat.

Dass ein derartiger Fund den Glauben an die Existenz von Basilisken sehr wesentlich gefestigt haben muss, ist leicht verständlich. Wurden dann später da und dort Unfälle von Leuten bekannt, die in Kellern oder Höhlen von Kellergasen oder Kohlensäureausströmungen betäubt wurden, so waren es natürlich immer wieder Basilisken, die dafür verantwortlich gemacht wurden. Allerdings gibt selbst C. Gesner, der doch sonst felsenfest an Drachen, geflügelte Schlangen und Lindwürmer glaubte, der Wahrheit die Ehre, wenn er in seinem „Schlangenbuch“ (15) schreibt:

(15) S. XXVIII.

„Aber dass die gmeinen leute glauben / dass in vnseren landen (spricht Levinus Lemnius), ein sölich schedlich thier von dem aussbrüten der krotten herkomme / und lige in den verborgnen löcheren / und töde die Leut / wenn sie in solche löcher und die erden gehen / ist weyber täding und ein falscher wahn. Dann dass ettliche leut sterben wenn sie in solche löcher kommen / geschieht darumb / dass daselbst vil böser dünsten / wüst / gestanck / schimlige / und gifftige dämpff von dem verschlossnen lufft entspringen und auffsteigen / die dem menschen den atthem erstecken / unnd offt gar töden. Darzu ohne zweyfel offt auch helffen kan / giff- tiger thieren athem / so in den tieffen holen verborgen ligen.“

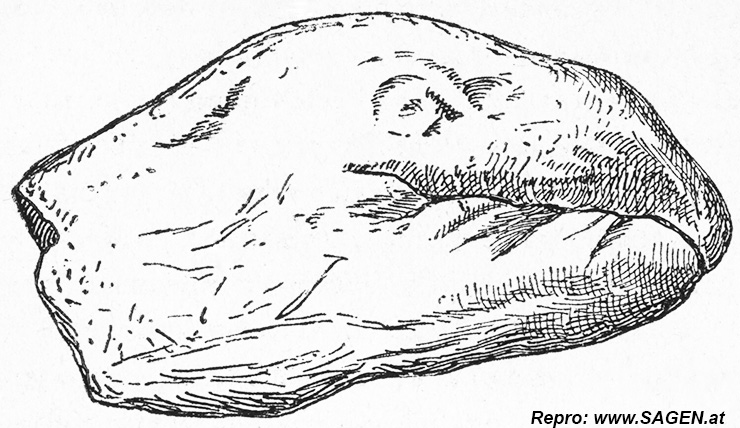

Aber die Leichtgläubigkeit und Freude der breiteren Volksschichten an Märchen und Sagen, der Glaube an die Existenz von Drachen, Lindwürmern und anderen Unholden, ist auch heute noch nicht gänzlich verschwunden. Als ein wertvolles Dokument dafür bewahrt das Paläobiologische Institut der Wiener Universität in seiner historischen Abteilung den „versteinerten“ Schädel eines „Drachen“ auf, der von einem Zolleinnehmer in der Gegend des berühmten Wallfahrtsortes Mariazell in Steiermark im Bachschotter gefunden und der Sammlung seiner Naturmerkwürdigkeiten einverleibt wurde. Durch Direktor E. Ebenführer gelangte dieses Stück in die Sammlungen meines Institutes. Es ist nichts Anderes wie ein etwas sonderbar geformtes Kalksteingeschiebe eines Baches, die ja häufig bizarre Gestalten aufweisen. Eine den „Schädel“ durchsetzende Gesteinskluft stellt die Mundspalte des Drachenkopfes dar, und zwei in der Augengegend vorhandene Gruben sind beiderseits auf künstlichem Wege etwas vertieft worden (Fig. 7). So hat auch die „Zeit der Aufklärung“ derartige Vorstellungen nicht gänzlich auszulöschen vermocht.

Fig. 7.

Vermeintlicher ,,Drachenkopf“ aus der Sammlung eines Zolleinnehmers in Mariazell (Steiermark), der eine größere Zahl solcher „Versteinerungen“ im Geschiebe des Erlaufflusses gesammelt hatte. Die Mundspalte und das Auge sind nachgearbeitet („präpariert“) worden. Durch Herrn Direktor E. Ebenführer gelangte das Exemplar in die Sammlung des Paläobiologischen Lehrapparates der Universität Wien.

Quelle: Die vorweltlichen Tiere in Märchen, Sage und Aberglaube, Othenio Abel, Karlsruhe 1923, S. 24 - 30.